La dependencia de Tarija a los agroquímicos de uso agrícola es una rutina nociva. En 2013, ya era el departamento con más parcelas que los utilizaban en el país, y en los últimos cinco años, ha importado más de 17,411 toneladas.

Por: Guadalupe Castillo y Daniel Rivera para la Red de Medios Digitales Bolivia

En Tarija, desde los valles hasta el altiplano y el Chaco, los cultivos tradicionales dependen de una rutina química. Cada ocho o diez días, una nube de pesticidas cubre los surcos de papa, maní, soya, maíz, tomate, cebolla, así como verduras y frutas, un escenario que se repite durante todo el ciclo productivo. Los agricultores saben que sin estos insumos las plagas se imponen y la cosecha se pierde. Aunque la dependencia creciente a químicos trae consigo un costo oculto: suelos que se degradan, agua contaminada, ecosistemas en riesgo y comunidades rurales expuestas a impactos en su salud.

“Antes el maíz no se fumigaba nunca, ahora tenemos que rociarlo hasta seis veces antes de la cosecha”, cuenta Luis Alfaro Arias, agricultor y ex dirigente campesino de Tarija. Su voz refleja preocupación, sabe que sin agroquímicos los cultivos no sobreviven a las plagas. “Hoy en día, si no se fumiga, simplemente no se cosecha nada”, afirma.

Para cada tipo de cultivo hay un químico específico, un “matayuyo” que controla plagas y malezas. Entre los herbicidas más conocidos se encuentran: Paraquat, 2,4-D, Picloram, Curacrón y el Glifosato. “Algunos son tan fuertes que hasta la tierra se queda en polvo. El suelo ya no tiene vida, no deja crecer ni un pasto”, lamenta Alfaro.

No se trata de una práctica reciente. Lo que los productores describen desde sus parcelas ya se evidenciaba en 2013, mediante el Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística (INE), de un total de 41.539 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) en Tarija, el 73,7 % empleaban agroquímicos, la proporción más alta del país. Además, en un 58 % de la producción agrícola se aplicaban fertilizantes químicos, lo que evidencia que el uso de estos insumos en la región está consolidado.

La tendencia histórica de este hábito se mantiene y se refleja también en las cifras de importación más recientes. Datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) muestran que Tarija es el tercer mayor importador de agroquímicos de Bolivia, después de Santa Cruz y Oruro, con un registro oficial que supera las 17.411 toneladas entre 2020 y 2024, sin incluir contrabando proveniente de Argentina.

La herencia tóxica también se documenta mediante el informe de PlaguiAL 2012 – Estudio de Plaguicidas Obsoletos en Bolivia – el cual revela que casi cuatro toneladas de plaguicidas obsoletos de donaciones y proyectos inconclusos, fueron almacenados desde 1980 en la Estación Experimental de Coimata, también en depósitos cercanos a viviendas en Bermejo y la Aduana Nacional, evidenciando un riesgo latente de contaminación ambiental y sanitaria por mantener estas sustancias en condiciones precarias.

Según los productores, el uso de agroquímicos se amplificó en la década de los 90, pero se registra un incremento marcado en los últimos seis años a causa de varios factores: el cambio climático, la introducción de semillas importadas de Perú, Argentina, Brasil y Estados Unidos — variedades muy demandadas pero sensibles a plagas—, la escasez de mano de obra y la orientación hacia una producción comercial e intensiva, con tierras que se cultivan hasta cuatro veces al año. Todo esto obliga a los agricultores a depender cada vez más de los pesticidas y fertilizantes para evitar la pérdida de sus cultivos.

Desde Entre Ríos, Ramiro Lorenzo, productor local, explica que usa pesticidas y fertilizantes químicos desde hace más de 20 años, así cuida sus cultivos de hortalizas, verduras y plantas frutales. Por ejemplo para la papa usa el fungicida Coraza cada diez o 14 días, ajustando la frecuencia según la temporada (14 días en invierno y cada ocho o diez días en verano) para evitar pérdidas.

Por su parte, Alfaro amplía la perspectiva y puntualiza que hay productos como el tomate, acelga, lechuga y la uva que, si no se aplican hasta dos o tres días antes de la cosecha, “simplemente no se ve la producción”.

En la región del Gran Chaco, los productores describen esta rutina como parte de su vida diaria. “Si no uso los químicos, el maní y el maíz no crecen como deberían”, reconoce Pedro Roque, de la comunidad de Villa El Carmen (Yacuiba), quien cada semana aplica herbicidas a los cultivos.

Juan Quispe, de Pueblo Nuevo (Yacuiba), comparte la misma lógica pero añade una advertencia: “Si dejamos de aplicarlos, la cosecha se pierde”. Tras una década usando agroquímicos en su parcela familiar, agrega que “los químicos ayudan para que las plantas crezcan fuertes”, pero reconoce que “el suelo se cansa”.

Este fenómeno se refleja también en las cifras nacionales. Según datos del INE, la Fundación Pro Bioma y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), la importación de agroquímicos en Bolivia creció exponencialmente. En solo dos décadas, el país quintuplicó el volumen de importaciones, pasando de 30,4 millones de kilogramos en 2000 a 173,9 millones en 2020. Entre 2021 y 2024, superaron las 252.052 toneladas. Los principales países de origen de estos insumos son China, Rusia, Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú.

La magnitud de este incremento también se acompaña de medidas estatales. En agosto de 2024, el presidente Luis Arce, mediante el Decreto Supremo Nº 5212, liberó del pago del Gravamen Arancelario (GA) a una amplia lista de insumos agrícolas, entre ellos insecticidas, herbicidas y fungicidas, además de maquinaria pesada como cosechadoras y fumigadoras.

La medida recibió el respaldo de gremios empresariales y del sector agropecuario, que destacaron el alivio económico en un contexto de altos costos de producción. El beneficio estuvo vigente desde el 28 de agosto de 2024 hasta el 30 de junio de 2025 y, según el Gobierno, buscaba abaratar las importaciones y dar mayor competitividad al agro, un sector clave para la seguridad alimentaria del país, aunque sin considerar la carga de residuos químicos que tienen los alimentos en el mercado, lo que demuestra la necesidad de más estudios y un monitoreo permanente por parte del Estado.

De acuerdo con entrevistas a productores locales, los cultivos del departamento dependen de la aplicación constante de agroquímicos. Entre los fungicidas más utilizados se encuentran: Coraza, Mancozeb y Triazoles, aplicados en papa, tomate y uva, y Ridomil que se administran cada ocho a diez días para proteger los cultivos de hongos. Los insecticidas más comunes, como Lambda-cyhalothrin, Cypermethrin, Thiamethoxam y Curacrón, se emplean en maíz, frijoles y frutales, generalmente cada diez o 15 días, aunque la frecuencia puede variar según el nivel de infestación y la temporada.

En cuanto a los herbicidas, productos como Glifosato, Atrazina, Paraquat, 2,4-D y Picloram controlan malezas en maíz, maní y otros cultivos, mientras que Metagol, Tamaron y Force se aplican regularmente en soya, cebolla, frijol, morrón, apio y perejil, con frecuencia de siete a treinta días según la temporada.

Estas aplicaciones se vuelven imprescindibles frente a las plagas más frecuentes en la región, como los gusanos cortadores (Agrotis spp.) y el cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda), la polilla de la papa (Phthorimaea operculella) y la polilla del tomate (Tuta absoluta), el tizón tardío (Phytophthora infestans), el mildiu polvoriento (Erysiphe spp.), el gorgojo andino de la papa (Premnotrypes spp.) y el gusano soldado (Spodoptera exigua) que pueden causar pérdidas totales si no se controlan.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Herbicidas como Glifosato, Paraquat, Atrazina, 2,4-D y Picloram pueden causar desde irritación en piel, ojos y vías respiratorias hasta daño hepático, renal y neurológico, alteraciones hormonales y reproductivas, e incluso cáncer en exposiciones prolongadas. Los insecticidas, Coraza, Lambda-cyhalothrin, Cypermethrin, Thiamethoxam y Curacrón, presentan efectos que van desde irritaciones y mareos hasta riesgos neurológicos graves y problemas respiratorios.

Los fungicidas como Mancozeb, Triazoles y Chambuque/Ridomil alteran hormonas, afectan órganos vitales y pueden generar metabolitos con potencial carcinógeno. Los organofosforados como Metagol, Tamaron y Force representan un peligro extremo, provocando náuseas, mareos, daño neurológico e incluso riesgo mortal si se ingieren. Estos datos evidencian la necesidad urgente de un manejo seguro, regulado y monitoreado de los agroquímicos para proteger la salud de productores y consumidores.

Los Productos Químicos de Uso Agrícola (PQUA) aplicados en fumigaciones generan tres problemas principales: contaminación del aire, del suelo y el agua. Por el fenómeno de la deriva, solo el 40 % del producto llega a la planta y el 60 % queda suspendido en el ambiente, pudiendo recorrer kilómetros antes de precipitarse con la lluvia, dejando una huella peligrosa en el ecosistema y la salud de las comunidades rurales, advierte Reynaldo Guzman, miembro de la Plataforma Nacional de Suelos y del Movimiento Agroecológico Boliviano.

“En Tarija, este impacto es crítico, según el Censo Agropecuario, es el tercer departamento con mayor reporte de contaminación de aguas en comunidades”, afirma .

A ello se suma el deterioro del suelo. Cita como ejemplo la franja sojera de Santa Cruz donde se pierden alrededor de 800.000 hectáreas por año debido al uso constante de agroquímicos, que vuelve la tierra infértil. Aunque en Tarija no existen datos oficiales sobre la degradación, los productores lo evidencian en sus cultivos.

Guzmán expone que la degradación del suelo por el uso excesivo de agroquímicos también repercute en la salud de las personas. Explica que, aunque se apliquen fertilizantes, los cultivos en suelos dañados ofrecen alimentos con menor calidad nutricional. “Un suelo degradado produce productos con menos minerales que los cultivados en tierras sanas, y eso se traduce en deficiencias que nos obligan a suplementarnos con calcio u otros nutrientes, generando a largo plazo problemas de salud más serios”.

En la misma línea, Leandra Mamani Torrez, presidenta de la Asociación Agrónomas Asociadas para el Desarrollo en las Zonas Agroecológicas (ADEZA), explica que la aplicación de químicos cada quince días en los cultivos, tiene consecuencias en los suelos, en el caso de Tarija, ya se reflejan en la pérdida de fertilidad de la tierra en varias comunidades y en la salud de la población. Frente a ello, defiende la necesidad de recuperar la agroecología y los saberes ancestrales, cuando los huertos campesinos eran integrales y garantizaban una alimentación diversa y saludable.

“El uso de agroquímicos degrada, compacta y mata la tierra, hasta volverla infértil. En Tarija se aplica de todo, insecticidas, fungicidas, herbicidas y sales químicas, mal llamadas abonos”, apunta Mamani.

Otro aspecto que preocupa son los desechos de los herbicidas que se manejan de manera precaria, algunos agricultores los queman o entierran cerca de sus viviendas o áreas de cultivo, pero muchos frascos y envases quedan expuestos en los terrenos y, con el viento y la lluvia, son arrastrados hacia ríos y áreas naturales. Esta práctica refleja la falta de un sistema formal de recolección y disposición segura de residuos químicos, así como la ausencia de políticas ambientales efectivas que orienten y apoyen a los productores en el manejo responsable de estos productos.

Además, los principales afluentes de riego en el valle central de Tarija, la represa de San Jacinto enfrentan una creciente contaminación hídrica, poniendo en riesgo tanto la agricultura como la salud pública. Un análisis de la calidad del agua y factores de contaminación ambiental en el lago San Jacinto de Tarija (2017) evidenció que ese embalse sufre una degradación de la calidad del agua, atribuida principalmente al uso descontrolado de pesticidas en la agricultura circundante, sumado a la inadecuada gestión de residuos sólidos y excretas.

Luis Alfaro reconoce que falta asesoramiento técnico, esto lleva a un descontrol en el uso y venta de los químicos, pues cada productor recurre a sus saberes experimentales. Las tareas de prevención y apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) o Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), no alcanzan.

“En las agroquímicas se vende libremente; no hay regulación ni entidades que orienten o comercialicen productos con menores efectos dañinos. Los campesinos deciden qué comprar basándose en su propia experiencia. Con los años, muchos se convierten en ‘ingenieros’ de la práctica, aprendiendo de errores y combinando productos para obtener mejores resultados, a veces más allá del conocimiento técnico formal», revela.

En Tarija 70 agroquímicas están registradas en el Senasag para la comercialización de fertilizantes, pesticidas, fungicidas y otros insumos agrícolas. El mayor número se concentra en Cercado con 38 establecimientos, seguido de Bermejo con siete, Padcaya, El Puente, Entre Ríos y Yacuiba con cuatro cada uno, Uriondo con tres, Caraparí y San Lorenzo con uno.

Los controles a estos negocios se realizan de forma mensual, aunque también pueden ejecutarse cuando existen sospechas o denuncias de irregularidades, indicó Policarpio Michel, responsable departamental de Sanidad Vegetal del Senasag. “No hemos encontrado de línea roja o contrabando, pero sí productos vencidos, no autorizados o con etiquetas que no corresponden a la importadora”, precisó Michel, al recordar que los registros deben renovarse cada cinco años.

Agregó que el Senasag desarrolla capacitaciones trimestrales en Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) en coordinación con los gobiernos municipales y las asociaciones de comercializadores con énfasis en el uso responsable de agroquímicos y en los riesgos de su mala manipulación. Además, se promueve una transición hacia técnicas de biotecnología y control biológico, para reducir el uso excesivo de productos químicos, tomando como referencia experiencias exitosas en Cochabamba con hongos y bacterias para el manejo de plagas.

Por su parte, el director del Sedag, Óscar Guillén, reconoce que el apoyo técnico no llega a todos los sectores. En el caso de los productores de papa en el valle central, por ejemplo, no se realiza acompañamiento específico, ya que los programas vigentes se concentran en frutos rojos y frutales. La institución brinda asistencia principalmente a productores de cítricos en Bermejo, frutales en Entre Ríos, frutos rojos en el valle central; papa y ajo en la zona alta, con asesoramiento en toda la cadena productiva.

Señaló que se prioriza el uso de productos orgánicos como azufre y caldo bordelés, y solo en casos extremos se recomienda agroquímicos de franja verde, por ser los menos contaminantes. Además, indicó que se impulsa el control biológico y prácticas accesibles para los agricultores, ya que el alto costo de los químicos limita su uso.

Sobre la disposición de residuos de envases de plaguicidas, el Sedag tiene habilitadas estaciones de depósito en Coimata, El Pajonal y Bermejo, aunque se trata de una iniciativa que depende de la «conciencia» de los productores.

La exposición a estos tóxicos no distingue entre plantas y personas. Los productores aplican químicos sin protección adecuada: un barbijo de tela, un abrigo viejo o, con suerte, un par de guantes y botas de goma.

“Yo me pongo guantes, botas, un abrigo. Pero no es suficiente. Una gota que cae al suelo quema todo. Imagínese lo que hace en la piel”, advierte Alfaro. Con la mirada fija en el surco de papa que siembra, su voz se vuelve advertencia más que queja: “Estamos ante un suicidio colectivo. Dependemos de los plaguicidas y no hay alternativas reales. Los abonos orgánicos y plaguicidas existen, pero no alcanzan. Esa es la realidad”.

Para Guzman el uso indiscriminado y sin control de agroquímicos genera efectos nocivos para la salud de las personas, aunque falta profundizar en investigaciones formales para evidenciar estos impactos en el organismo de las personas expuestas. Esta situación se agrava por la venta libre y sin receta agronómica de productos altamente tóxicos, cuyo asesoramiento es dado mayormente por vendedores interesados en la venta y no en la protección de la salud ni la producción sostenible.

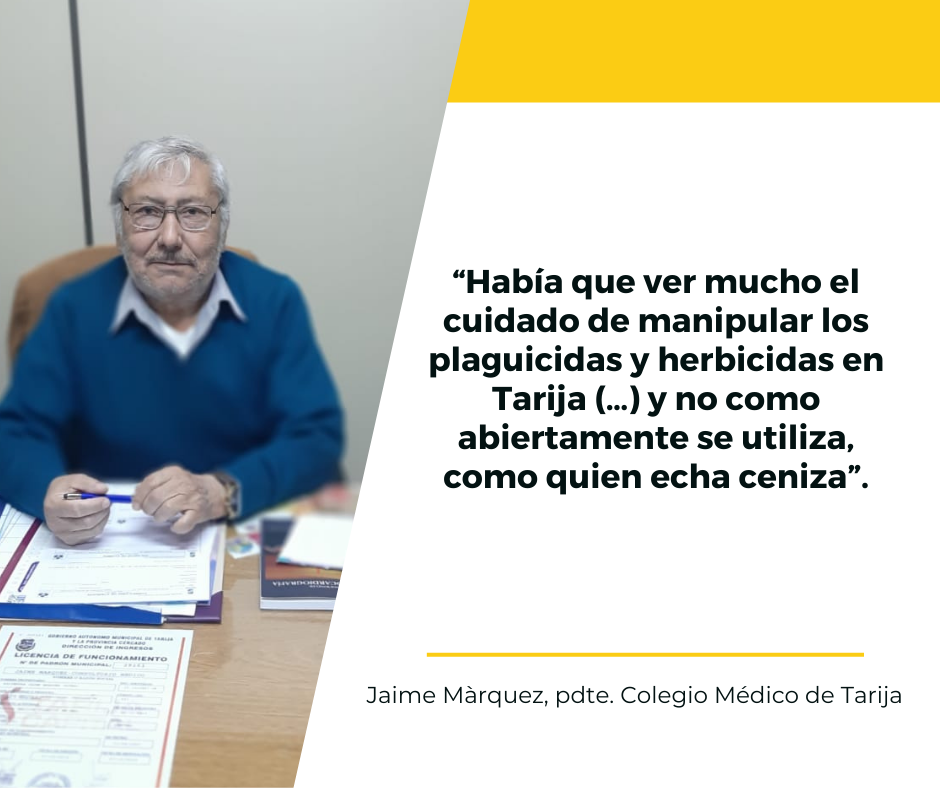

El rastro tóxico de los pesticidas en Tarija no es reciente, desde la medicina, se alertó hace 25 años. Un estudio retrospectivo hecho entre 1990 y el 2000, revisó cerca de 8.000 historias clínicas en el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) y reveló una preocupante correlación entre la manipulación de plaguicidas y el aumento de patologías hematológicas, como la leucemia linfocítica, mieloide o aplasia medular, afirma Jaime Márquez, quien lideró la investigación y actual presidente del Colegio Médico de Tarija.

“Lo que sí observamos en la revisión de las historias clínicas era que en esa temporada teníamos muchos pacientes con síndromes anémicos, aplásticos y leucemias”, recuerda Márquez, quien entonces era jefe de Medicina Interna.

Aunque la investigación no llegó a complementarse con estudios de suelos y análisis ambientales más sofisticados, sus conclusiones fueron contundentes. “Había que ver mucho el cuidado de manipular los plaguicidas y herbicidas en Tarija (…) y no como abiertamente se utiliza, como quien echa ceniza”, puntualizó el médico a tiempo de remarcar que el problema persiste y hasta se presentan casos de intoxicaciones.

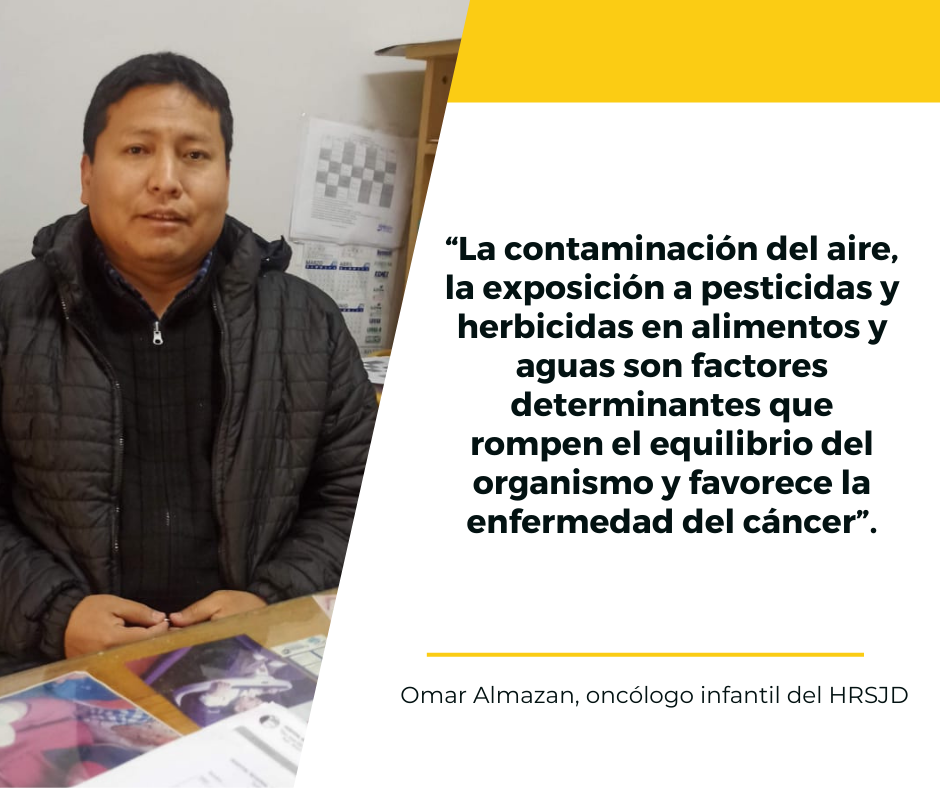

En la Unidad de Oncología Infantil del HRSJD se atendieron 45 casos de cáncer en niños (4 a 10 años) en los últimos cinco años, que en promedio supera el índice mundial. La leucemia del tipo linfoide es la más frecuente (70%), el resto son tumores óseos y renales. El oncólogo Omar Almazán señala que además de la desnutrición y las infecciones recurrentes, la contaminación del aire, la exposición a pesticidas y herbicidas en alimentos y aguas son factores determinantes que rompen el equilibrio del organismo y favorece la enfermedad. “En mi experiencia lo que veo es que el cáncer ingresa por la boca y por el aire que respiramos”, señaló, subrayando la necesidad de hacer estudios sobre la contaminación ambiental a nivel departamental y nacional.

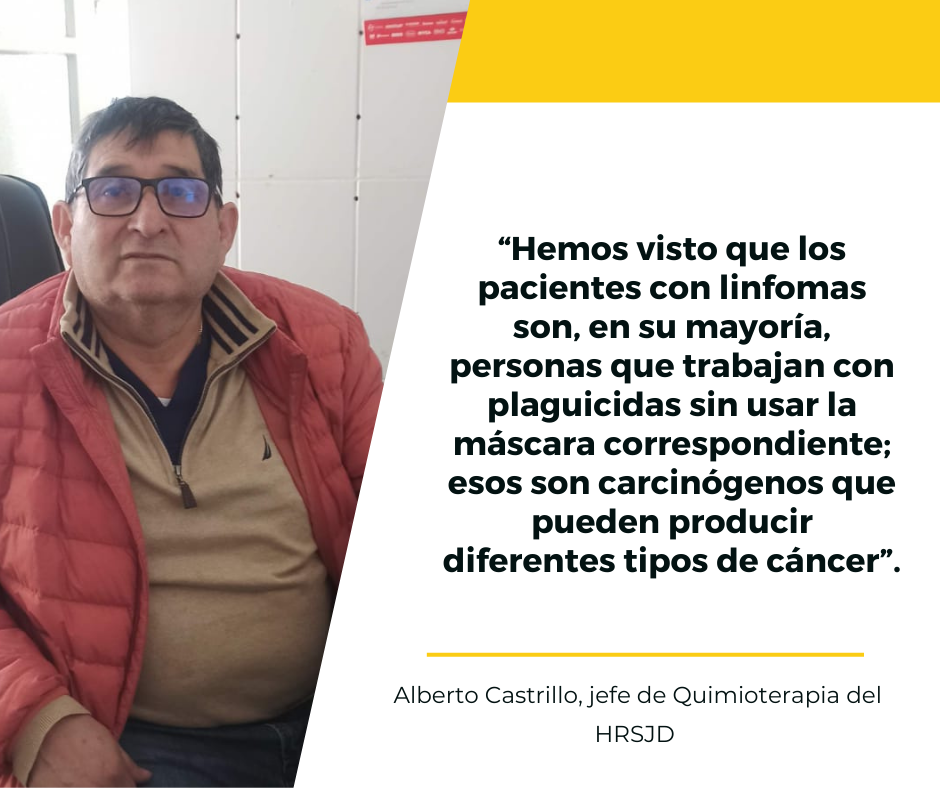

Alberto Castrillo, jefe de Quimioterapia del HRSJD, coincide con el doctor Almazán al señalar que el uso de pesticidas y fertilizantes en el campo guarda relación con la aparición de linfomas que afectan a los ganglios en personas, una de las patologías más recurrentes en el nosocomio después del cáncer de cuello uterino y de mama. También se atienden casos de cáncer de colon y digestivo.

Castrillo da cuenta que cada mes se diagnostican entre tres y cuatro nuevos casos de cáncer, una tendencia creciente que mantiene en alerta a los especialistas. Entre los factores de riesgo mencionó el tabaquismo, la contaminación ambiental y la manipulación de plaguicidas sin protección, práctica común en áreas rurales. “Hemos visto que los pacientes con linfomas son, en su mayoría, personas que trabajan con plaguicidas sin usar la máscara correspondiente; esos son carcinógenos que pueden producir diferentes tipos de cáncer”, subrayó.

El uso de productos químicos de uso agrícola no es distinto en otros departamentos de Bolivia, ya se ha consolidado como una práctica generalizada, revelando la creciente dependencia de los productores para sostener sus cultivos.

La Fundación Plagbol detectó en 2022 que el 95 % de los agricultores en municipios de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca presentaban síntomas de intoxicación por plaguicidas. Estudios adicionales evidencian casos de intoxicación aguda, crónica y daños genotóxicos en localidades como Luribay, Punata, Sapahaqui, Villa Bolivia y 14 de Septiembre, donde análisis de orina mostraron altos niveles de exposición a químicos conocidos como Chlorpyrifos, Methamidophos, Paraquat, 2,4-D y piretroides.

Tarija no está lejos de esa realidad, porque entre el 2021 y junio de 2025, se registraron 173 casos de intoxicaciones por agroquímicos, según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS-VE) del Ministerio de Salud y Deportes.

Otro estudio de la Fundación Agrecol Andes (2021) en Cochabamba reveló residuos de plaguicidas en seis alimentos comunes: tomate, lechuga, apio, trigo, papa y maíz. De los 27 plaguicidas detectados, el 43 % se consideran altamente peligrosos y uno fue catalogado como cancerígeno. Estos químicos se venden libremente en Bolivia, incluso algunos prohibidos en países vecinos por sus riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

En Tarija, un estudio publicado en la revista Ciencia Sur (Valentín y Díaz, 2022) de la Universidad Juan Misael Saracho detectó la presencia de residuos de plaguicidas, principalmente del compuesto clorpirifos, con una concentración promedio de 0.06 miligramos por kilogramo de uva (mg/kg), además de pequeñas cantidades de metales pesados como cobre, cadmio, zinc, manganeso y cromo. Aunque los niveles de residuos detectados están dentro de los límites permitidos por la Unión Europea y el Codex Alimentarius, su presencia puede prolongarse si no se siguen las recomendaciones técnicas adecuadas, sobre todo en climas que favorecen su acumulación en las plantas.

Esa investigación evidencia que el uso inadecuado de plaguicidas, sumado a las condiciones climáticas, puede afectar la seguridad de la uva y poner en riesgo la salud de quienes la consumen.

La exposición continua a agroquímicos en cultivos agrícolas puede causar enfermedades agudas y crónicas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los efectos en la salud pueden incluir intoxicaciones agudas, deterioro de la función neuroconductual, problemas respiratorios, obesidad, diabetes, enfermedades cancerígenas (como linfomas, cáncer de estómago, cervicouterino y de piel), enfermedades neurológicas como Parkinson, neuropatías y trastornos neuropsicológicos, además de alteraciones en el sistema inmunológico, efectos endocrinos (infertilidad, tiroidea), manifestaciones. oftalmológicas, hepatitis tóxica, dermatitis, malformaciones fetales, abortos espontáneos y trastornos del desarrollo.

Especialistas advierten que la aplicación de regulaciones, acompañada de capacitación y educación para productores, es fundamental para reducir los impactos negativos de los plaguicidas y avanzar hacia prácticas agrícolas más seguras y sostenibles. En esa línea, el Movimiento Agroecológico de Tarija en 2017 presentó a la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT) un proyecto de ley para la Regulación y el Control del Uso de Agroquímicos.

La propuesta, que fue archivada en el Legislativo tras el cambio de autoridades locales, se basa en la investigación «Uso de plaguicidas por productores familiares en Bolivia: impactos en la salud, el medio ambiente y la economía rural», realizada con el apoyo de la Universidad de Rostock, Alemania. El estudio se llevó a cabo en cuatro regiones: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija.

Según explicó Guzmán, la iniciativa busca reforzar la normativa nacional vigente, que hasta hoy se aplica de manera limitada por falta de capacidad institucional. El objetivo no es sancionar, sino establecer mecanismos efectivos de control en el ámbito departamental, por ejemplo, a través del Sedag, encargado de supervisar la venta y el uso de agroquímicos, en especial aquellos de mayor toxicidad (etiqueta roja).

Además, la propuesta busca regular el registro de expendedores y técnicos autorizados para emitir recetas agronómicas, un requisito que actualmente no se cumple. La venta de agroquímicos sigue siendo libre e incluso incluye productos prohibidos desde 2015, como el metamidofos, un insecticida altamente tóxico que todavía se comercializa en Tarija.

Si se retoma en la ALDT, el proyecto de ley, elaborado de manera participativa con productores y autoridades locales, permitiría fortalecer el control, la vigilancia y la trazabilidad del uso de agroquímicos en la agricultura del departamento. Mientras tanto, Tarija continúa como uno de los que más agroquímicos usa para producir, una situación que amenaza con pasar una factura más alta que el beneficio de garantizar la seguridad alimentaria a cualquier costo.

Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP).