Entre 2023 y 2024 se identificaron 28 tipos de plaguicidas en tomates, lechuga, apio, trigo, papa, maíz y coca en Cochabamba, algunos cancerígenos. Frente a este problema, hoy los consumidores tienen una opción saludable que va desde huertos ecológicos hasta la puerta de su casa. Guardiana te cuenta en qué consiste este sistema.

Por Amparo Canedo / Periodismo de Soluciones

Unas horas después de que despierta el martes en Cochabamba, 145 personas pueden ver en el WhatsApp de su celular una lista de más de 220 alimentos que llevan código, cantidad y precio. La papa se ofrece en cuartilla, la lechuga en bolsa, las paltas por unidad, el tomate por kilo y el yogur por litro.

Es un grupo de consumidores que lleva el mismo nombre del proyecto: BolSaludable, administrado por el ingeniero agrónomo Alberto Cárdenas, quien trabaja en la Fundación Agrecol Andes desde hace 16 años. A él le acompañan otros dos agrónomos: Alexander Espinoza y Paul Nina.

Los consumidores tendrán hasta el día miércoles a las 12.00 para armar y enviar su propia lista de lo que quieren comprar. A esa hora se cerrará la operación de oferta y demanda. No se podrá enviar más mensajes.

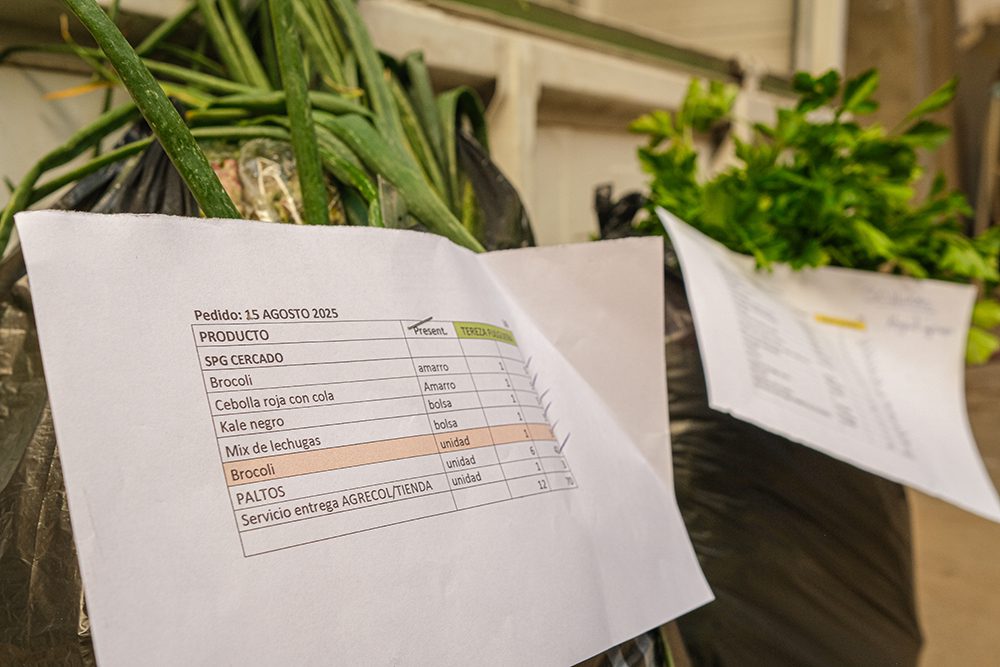

Ese mismo miércoles, productoras que tienen sus huertos ecológicos en municipios del Área Metropolitana y el Cono Sur de Cochabamba reciben también por WhatsApp los pedidos de los consumidores. El jueves irán a sus parcelas a cosechar de acuerdo a las cantidades solicitadas. Así no habrá desperdicio. Amarrarán los brócolis y embolsarán las acelgas, las lechugas, las espinacas de ensalada y muchas hortalizas más. Encima de las bolsas pondrán unas etiquetas que permitirán llevarse el alimento a la boca sin preocupación porque ahí están el aval del Senasag y el sello SPG. También se podrá ver el nombre y número de celular de la productora para cualquier reclamo o consulta.

Y el viernes madruga muy temprano. Una gran puerta de fierro de la casa de doña Nelly Camacho en la zona Taquiña de Cochabamba se abre. En la parte superior de la misma se puede leer: “Bienvenidos a mi unidad productiva familiar ecológica. Acá nuestra familia está produciendo alimentos para todos, con mucho cariño y respeto a nuestra madre tierra. Familia: Camacho Hinojosa. Registro SPG Senasag 04150054”.

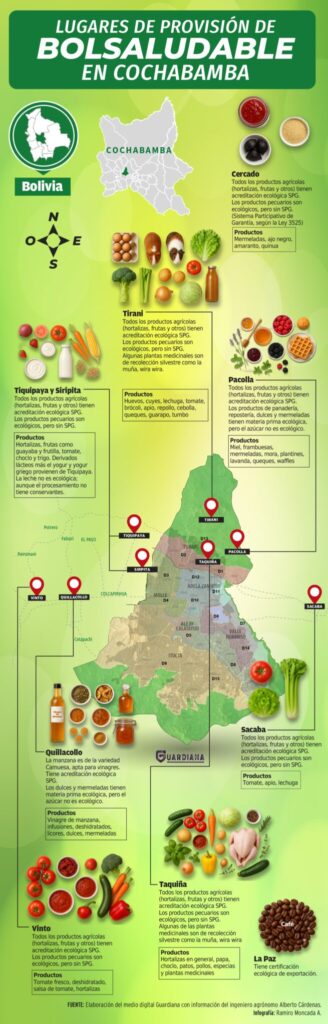

Hasta esa casa de dos plantas, las productoras han llevado el viernes muy temprano los alimentos solicitados vía WhatsAppp. Éstos provienen de por lo menos nueve lugares de Cochabamba. Parte del café que se ofrece llega de La Paz (ver mapa de Cochabamba). No sólo doña Nelly recibe los productos. Horas antes ya habían tocado la puerta del ingeniero Cárdenas para entregarle las moras y frambuesas, y luego los huevos, muy demandados por su yema naranja típica del huevo criollo.

Esta semana, doña Nelly está de turno en el embolsado de los pedidos. Lo debe hacer hasta antes de las 11.00. No está sola para realizar ese trabajo. Hay manos que la ayudan. Otra productora que proviene de la comunidad Tirani, Giovanna Camacho, está allí. Más tarde será quien entregue las bolsas a los consumidores junto con el ingeniero Paul Nina Gutiérrez. Cada bolsa tendrá por fuera pegada la lista de los productos solicitados vía WhatsApp, más el monto a pagar.

En las próximas semanas irán rotando las demás productoras porque en el proyecto las han preparado desde la producción ecológica hasta la cosecha, la transformación de algunos productos para darles valor agregado y la comercialización. Dos grupos de mujeres que provienen unas de la comunidad Tirani y las otras de la comunidad Taquiña rotan semanalmente para el embolsado y la distribución a domicilio. Todas deben aprender de todo.

Ya son las 11.15 del viernes. Suena el timbre. En la puerta, los 33 años del ingeniero Paul sonríen. Él no necesita mucho recordatorio. Llama por su nombre a quien hizo el pedido. Tras él asoma el rostro de Giovanna Camacho. A pocos metros duerme el pequeño camión repartidor. Para qué te lo cuento, esto lo puedes ver mejor en las siguientes imágenes agrupadas en un video.

Al ingeniero Paul se le pregunta cuáles son las productoras que han demostrado mayor solvencia a la hora de comercializar productos. Él responde: Laura Guzmán, Heidi Patiño y Blanca Nogales.

Esta historia que cada semana empieza el domingo con el envío de la lista de productos por parte de las productoras al ingeniero responsable del proyecto, y luego ésta va a parar a manos de los compradores el martes para que elijan y después retorna a poder de las productoras el miércoles para que vayan a cosechar el jueves y tiene un punto final semanal el viernes en la puerta de los hogares de los consumidores dentro de una bolsa tiene por detrás muchos esfuerzos y procesos de capacitación no sólo de quienes producen, sino también de las personas que consumen. Hoy, Guardiana desgrana algunos de esos esfuerzos.

Las hortalizas en Cochabamba

¿Tú sabes qué sustancias contienen los alimentos que te llevas a la boca a la hora de comer en Cochabamba?

Únicamente los productores podrían responder a esa pregunta porque son quienes saben si usaron plaguicidas y cuáles para controlar y exterminar las plagas en sus cultivos. Sólo como dato: la importación y uso de agroquímicos se disparó en un 500 por ciento en Bolivia desde el año 2000. En el caso de los plaguicidas, el año 2000 se importaron 9 mil toneladas, mientras que para 2021, esta cifra ascendió a 55 mil toneladas. Cifras que no toman en cuenta el contrabando.

Tampoco el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) podrá responder con precisión a esa pregunta, porque aún no ha logrado realizar la inspección y seguimiento de todos los productores que existen en Cochabamba. Tiene mucho camino por andar en esa dirección.

Al respecto, la Fundación Solón publicó en abril de 2023 el artículo «Más allá de la agroindustria: uso de plaguicidas en la agricultura familiar en Bolivia», en el que indicó que los «plaguicidas que se importan legalmente al país son variados y con diferentes grados de toxicidad. Hasta finales de 2022, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tenía registrado 2.106 productos de insumos agrícolas en todo el país, de los cuales 1.801 eran plaguicidas químicos de uso agrícola (principalmente herbicidas, insecticidas y fungicidas). El 43% de estos plaguicidas estaban clasificados como dañinos (categoría II Moderadamente Peligrosos) y 2 % como tóxicos (categoría Ib Altamente Peligroso), según la clasificación toxicológica del Senasag[3]. Los 1.801 plaguicidas se componían de unos 196 ingredientes activos. De los cuales, 84 están prohibidos en uno o varios países y 81 son problemáticos por su toxicidad, según la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN)«.

A esa información hay que añadir los resultados de tres estudios que la Fundación Agrecol Andes mandó a realizar en laboratorios peruanos en los últimos años. Éstos pudieron determinar la existencia de 28 tipos de plaguicidas en tomates, lechuga, apio, trigo, papa, maíz y coca que están a la venta en ferias urbanas, populares y francas, además de la Cancha, Santa Bárbara y supermercados de Cochabamba. Doce de ellos son altamente peligrosos y dos, cancerígenos.

Si quieres saber qué tipo de plaguicidas fueron identificados, puedes leer el siguiente reportaje publicado por Guardiana en diciembre del 2024: Hallan 7 plaguicidas en la coca de Cochabamba, 4 son altamente peligrosos

Cuando se publicó esa denuncia se hizo la consulta respectiva al Senasag, entidad que reconoció que existe un uso indiscriminado de plaguicidas por parte de los productores en Cochabamba, sobre todo en productos como el tomate. Y también admitió que apenas puede controlar y hacer seguimiento de unos cuantos productores.

Si a esa debilidad institucional para el efectivo control de los alimentos, se añade el ya mencionado aumento excesivo de la importación y uso de agroquímicos, y se aumentan los fenómenos climatológicos adversos agravados por la crisis climática, se está frente a un escenario peligroso para la salud de las personas que empeora año que pasa.

Importancias de la agricultura familiar

Actualmente sigue siendo la agricultura familiar la que alimenta a las familias que habitan en Bolivia.

Pamela Cartagena, investigadora y exdirectora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), hizo notar que según el último Censo Agropecuario (2013), el 96% de las unidades productivas agropecuarias del país son de agricultura familiar, que además genera el 61% de los alimentos frescos que consumen los hogares bolivianos.

“Estamos hablando —precisó Pamela Cartagena— de casi 872 mil unidades productivas que, con poca tecnología, sin políticas diferenciadas y con enormes limitaciones de mercado, siguen sosteniendo la seguridad alimentaria del país. Si seguimos dándole la espalda a la agricultura familiar campesina e indígena, no sólo perderemos biodiversidad: comprometeremos la seguridad alimentaria del país. Bolivia no puede darse el lujo de invisibilizar al sector que la alimenta”.

Sin embargo, no todas estas unidades productivas trabajan en la agricultura ecológica. Más bien, usan agrotóxicos cuando necesitan mejorar los niveles de su producción.

La agricultura familiar ecollógica de Bolsaludable

El proyecto BolSaludable tiene una historia diferente porque no usa agrotóxicos. Es un hijo ecológico que proviene de la experiencia ganada por la Fundación Agrecol Andes en 24 años de trabajo en otros proyectos como las ecoferias semanales a nivel nacional y también es hijo de las necesidades de la pandemia, cuando unos 40 productores no sabían dónde vender en Cochabamba.

BolSaludable nació en Cochabamba el 11 de agosto de 2020. Hace unos días cumplió cinco años con un acto en el que la fundación reconoció los esfuerzos de productoras, consumidores y otros protagonistas.

Así arrancó el proyecto BolSaludable: con 40 productores, 17 consumidores, 20 productos y un poco más de 400 bolivianos vendidos a la semana. Hoy, son como 80 productores, unas 145 personas que leen la oferta de más de 220 alimentos en WhatsApp y entre cuatro mil y seis mil bolivianos vendidos a la semana.

Los tres ingenieros que están al frente del proyecto, bajo la coordinación del agrónomo Alberto Cárdenas, no sólo tienen que encargarse de la capacitación de las familias productoras, inspección de los terrenos y otras actividades propias de la agroecología, sino de cerrar el circuito con la transformación de algunos productos para darles valor agregado como son los encurtidos y deshidratados, y luego ayudar en la comercialización hasta que un buen día quienes producen puedan hacer todo por su cuenta. Cárdenas está seguro de que así será porque ya tienen experiencias previas de otros proyectos que son hoy autosustentables.

Por el momento, los tres ingenieros apenas dan abasto porque deben manejar otros proyectos más. Por eso, Cárdenas indica que no pueden recibir más consumidores, porque significaría cometer errores en las entregas. Sin embargo, sí les interesa que otras personas puedan replicar este proyecto por la salud de quienes viven en Cochabamba.

El largo proceso de Bolsaludable

El agrónomo Alberto Cárdenas explica que para ingresar en la agronomía ecológica familiar, los productores deben seguir un largo proceso de capacitación y sanar sus tierras, lo que puede demandar tres o cuatro años.

Algunas familias dedicadas a la tierra no eran primerizas cuando comenzaron en el proyecto. Ya venían de producir por ejemplo flores, para cuyo cultivo confiesan que usaban agrotóxicos. Así fue en la familia de Giovanna Camacho, hasta que un día se enfermó su madre con cáncer y ahí le pusieron un punto final a esa forma de producción.

Desde la época de la pandemia, Giovanna está en el proyecto luego de una larga capacitación. Incluso otros productores tiraron la toalla. Esto y mucho más lo cuenta en el siguiente video.

«Es cierto, no es fácil». Así lo reconoce el agrónomo Cárdenas: “Los productores no van a cambiar de un día a otro su producción convencional. Una que producía flores no cambiará eso. Ellos necesitan tener la certeza de que van a vender. En eso es difícil convencerles. Al principio, la agroecología entra a terrenos cansados. Hay que recuperar al suelo que es un ser vivo. Cuando se pone agroquímicos, matamos al suelo. Unos tres, cuatro años cuesta volverle a dar vida y ahí muchos productores se han desanimado”.

La doblecertificación del sello Senasag y el sello SPG

En esta historia hay un “ellas” continuo. Esto no significa que el resto de su familia no trabaje. Sólo que las productoras han demostrado un mayor interés y habilidad para la comercialización y por eso son las que ahora dan la cara. «Los que quieren entrar a comercialización —aclara Cárdenas— los acreditamos como productores ecológicos y se les entrega un certificado que el gobierno nacional lo avala y reconoce, y con eso llegamos a los mercados».

Al dar la cara, ellas tienen mucho que decir y mostrar a los consumidores. Les explican los beneficios de su producción; por qué los tomates lucen más pequeños que los que se ven en los mercados convencionales y en los que se han usado agrotóxicos; por qué las gallinas ponedoras no ponen la misma cantidad de huevos en invierno; por qué encontrar un gusano o una mariquita es una buena señal porque significa que la tierra está sana y propiedades de las hierbas medicinales. Luego agarran una bolsa de lechugas o acelgas o espinacas y muestran el aval del Senasag y el sello SPG. ¿Qué es esto?

La Ley 3525, también conocida como «Ley de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica», es una normativa boliviana que establece reglas para la producción, transformación, industrialización y comercialización de productos agropecuarios y forestales no maderables que sean producidos bajo criterios ecológicos.

En el artículo 23 del capítulo VI de dicha ley aprobada en 2006 se reconocen dos tipos de certificaciones para el comercio de productos ecológicos, una para la exportación y la otra para el comercio local y nacional, a través de Sistemas Alternativos de Garantía de Calidad (SAG). Y los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son una forma del SAG.

Este sistema SPG certifica a productores y productoras tomando como base la participación activa de los consumidores. Se construye a partir de la confianza y el intercambio de conocimiento. Los SPG son gestionados desde el grupo local que se encarga de organizar y realizar visitas a los huertos, apoyando a los agricultores para mejorar su manejo ecológico y adecuarlo a las pautas establecidas por el grupo. Después de la visita, otro grupo se encarga de comprobar la correcta aplicación de las normas y de emitir el certificado.

Precios accesibles y sin intermediarios

En otros países comprar alimentos saludables demanda una mayor erogación de dinero. No sucede lo mismo con los productos agroecológicos en Cochabamba. En algunos casos, el precio puede ser incluso menor al que se encuentra en un mercado convencional en el que nadie puede asegurar que, por ejemplo, las hortalizas no tienen algún rastro de agrotóxicos.

“Es un mito —asegura el agrónomo Cárdenas— que las hortalizas producidas ecológicamente sean más caras y también es un mito que quienes se dedican a este tipo de agricultura no pueden vivir de ella. Yo le presento a familias que han sido mis alumnas en algún momento; que han hecho estudiar a sus hijos en universidades privadas y viven muy cómodas y son productoras ecológicas y tienen una vida no de ricos, pero bastante holgada, pero en base a un sacrificio de estar parados a las tres de la mañana”.

Para que ello ocurra, normalmente las vendedoras no sólo entregan sus productos al proyecto BolSaludable, sino que también trabajan en ferias ecológicas y otros espacios. Incluso algunas tienen tiendas y otros emprendimientos más.

Que una productora venda de manera directa a un consumidor evitando la presencia de un comerciante intermediario le deja mayores beneficios económicos a ella. En un breve sondeo realizado por Guardiana entre las productoras, se pudo establecer que los comerciantes intermediarios terminan quedándose con la mitad del dinero de quien produce. Por ejemplo, si un amarro de acelgas se compra en cinco bolivianos, entre 2 y 2,5 bolivianos se quedan en los bolsillos de los revendedores y a veces más.

Nelly Camacho habla de éste y otros temas sobre su propia producción, donde las hortalizas, frutas y otros van rotando de acuerdo a la estación como explica en el siguiente video.

La voz de quiénes consumen

Y quienes consumen son otra historia. No es lo mismo ser consumista que ser consumidor, aclara el agrónomo Cárdenas. Ser un buen consumidor requiere educarse, ser consciente y ser responsable, y no sólo comprar y llevarse alimentos a la boca. Tanto para él como para las productoras, los consumidores representan la parte más difícil de todo el proyecto.

Quienes comandan el proyecto creen que a las y los consumidores del mismo aún les falta trecho por andar. Dos de las más antiguas consumidoras de BolSaludable, las arquitectas María Isabel Caero y Gaby Bayá, dicen qué les parece esta iniciativa en los dos siguientes videos.

Construyendo una comunidad

La relación entre productores y consumidores no empieza ni termina con la entrega de los alimentos cada viernes. Va más allá. Hay recetas de la chef Tatiana López para quienes no son expertos en la cocina, ferias ecológicas, encuentros educativos, talleres, ferias de trueques y hasta un restaurante que aún necesita un empujón más.

Cada cierto tiempo, los consumidores se trasladan hasta alguna granja para aprender más sobre la agricultura ecológica. Una de las últimas que fue visitada fue la granja educativa Munay que está en Sacaba (Cochabamba).

Familias de consumidores fueron hasta el lugar un sábado por la mañana en dos buses. Allá vieron de cerca cómo se gestiona la crianza de peces, avestruces, loros, gallinas y gallos, conejos y otros animales, y qué se debe entender por ecología en cada proceso.

Y no se trata de ver sólo cómo se cría a los animales, sino de entender, gracias a la explicación detallada de guías, cómo se gestiona la tierra en su vinculación con las plantas, los animales y los seres humanos cuando se la mira ecológicamente. Así, incluso los pájaros que visitan el lugar para comerse frutas y peces tienen un lugar porque son parte del ecosistema. Algunos de los seres que allá habitan los puedes ver en el siguiente video.

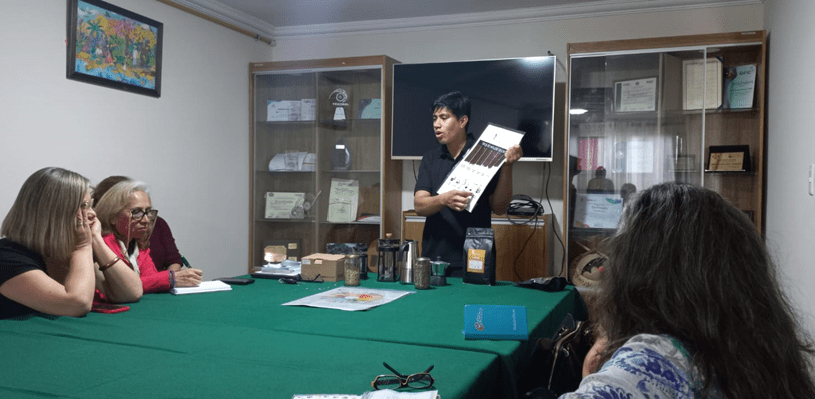

Y hay talleres de todo tipo que ayudan a las y los consumidores a usar y preparar mejor algunos alimentos. Es el caso del café. El barista Rodrigo Mayta, quien forma parte del emprendimiento La Cace que surte productos a BolSaludable, enseñó a un grupo de consumidores a preparar diferentes tipos de café, después de dar una charla toda una tarde sobre las características de la producción del grano en Bolivia. Al final, todo puede influir en el sabor de un buen café.

Aprendizajes, limitaciones y desafíos

Algunos aprendizajes:

- Formar cadenas humanas que van desde el productor hasta el consumidor, garantizando la calidad de los alimentos y evitando a intermediarios que lucran a costa de los productores es uno de los mayores aprendizajes. Sería ideal tener muchas cadenas de este tipo.

- La existencia de estas cadenas hace posible que la debilidad de la presencia estatal a través de entidades como el Senasag no sea tan sentida.

- Combinar métodos propios de las comunidades campesinas como la rotación para insertarlos en formas modernas de distribución, visibilización y ventas es un aprendizaje.

- Pasar de una agronomía convencional en la que se usa agrotóxicos a una agricultura ecológica puede demandar años. La tierra puede tardar entre tres y cuatro años en sanar. La capacitación de las familias productoras dura inicialmente un año, pero después debe continuar.

- Actualmente no es suficiente para quienes son productores aprender a manejar la tierra de forma ecológica, necesitan adquirir otras destrezas para darle valor agregado a sus productos y luego visibilizarlos para la venta.

- Quienes son productores pueden ganar más dinero, a pesar de la crisis económica en Bolivia, si tratan de evitar a los comerciantes intermediarios que se llevan la mitad del dinero.

- Lidiar con las y los consumidores no es fácil. Educarlos a través de visitas a granjas ecológicas es un aprendizaje que funciona; aunque aún hay camino por andar.

- Los ingenieros tuvieron que ir más allá de los conocimientos y destrezas para los que fueron preparados académicamente, a fin de poder ayudar de manera efectiva a productores y consumidores.

Algunas limitaciones:

- En el proyecto ya no se recibe a más consumidores porque hacerlo significaría cometer errores en las entregas.

- Los tres ingenieros que están a cargo del proyecto también deben atender otros proyectos. Eso no les da la oportunidad de dedicarse exclusivamente a la atención de BolSaludable.

- Si bien las productoras rotan en diferentes actividades, es una limitante no contar con una persona que se dedique exclusivamente al control de calidad y que active como parte de este proceso un diálogo continuo entre productores y consumidores.

Algunos desafíos:

- Uno de los mayores desafíos del proyecto es que sea conocido a nivel nacional para ser replicado por grupos de productores y consumidores que puedan contar con la colaboración de agrónomos y ojalá de instituciones públicas y privadas.

- Que las familias productoras puedan seguir perfeccionando su trabajo para llegar a ser autosustentables y poder funcionar de manera autónoma sin el apoyo de la Fundación Agrecol Andes.

- Quienes piden y pagan por las bolsas cada semana deben seguir capacitándose para llegar a ser un díaverdaderos consumidores responsables. “Lo más complicado son los consumidores», asegura el agrónomo Cárdenas.

Llegan de otros lugares para aprender

Pero mientras las productoras ecológicas siguen en este aprendizaje de recibir los pedidos, cosechar de acuerdo a éstos y luego armar las bolsas para entregarlas, hay quienes están llegando hasta Cochabamba para aprender de ellas.

Sucedió así el viernes 15 de agosto cuando a las 08.20 estacionó un bus en la puerta de la tienda del proyecto en la avenida Melchor Pérez de Holguín y Demetrio Canelas de Cochabamba. Bajaron 25 personas. Eran productoras ecológicas de Santa Cruz, que forman parte de un proyecto de Visión Mundial denominado Medios de Vida. Llegaron para ver y aprender cómo funciona el sistema de comercialización del proyecto BolSaludable.

Visión Mundial es una organización cristiana internacional de ayuda humanitaria y desarrollo que trabaja desde hace 75 años en unos 100 países para erradicar la pobreza y la injusticia, especialmente enfocándose en niños, niñas, sus familias y comunidades.

El ingeniero agrónomo Martín Nava, técnico del proyecto Medios de Vida de Visión Mundial, explicó que los 25 productores ecológicos provenían de San José de Chiquitos, Roboré, Plan Tres Mil y Cotoca. “Toda la gente que ha llegado —indicó— está trabajando para la implementación de huertos urbanos. Venimos trabajando cuatro años con esto. Sin embargo, estamos viendo sobre todo la comercialización, lo que nos está costando impulsar”.

Como si fuera un grupo de abejas bulliciosas, las 25 personas llegaron luego a la casa de la productora Nelly Camacho, donde se encontraban los productos para armar las bolsas que ese día se debían distribuir.

Cual capitán de navío a punto de zarpar, Paul, el joven ingeniero, preguntó a los recién llegados si querían ayudar a embolsar los encargos. Todas y todos se pusieron manos a la obra. No faltó quien no distinguió el perejil del cilantro y arrancó más de una carcajada en el bullicioso grupo oriental. Esa tarde, al entregar las bolsas, se cumplió un viernes más de un proyecto que empezó en pandemia y ahora mira hacia el futuro en un mundo que cambia aceleradamente fruto de la crisis climática.

Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP), en el marco del Proyecto Periodismo de Soluciones.