Estudiantes del nivel primario Foto: Ministerio de Educación

¿Cuál es el diagnóstico sobre la situación actual de la educación en Bolivia? ¿Qué plantean quienes aspiran a convertirse en presidentes de Bolivia y por qué sus propuestas no son bien vistas? Especialistas dudan de la viabilidad, utilidad y pertinencia de los planes de gobierno entregados al Tribunal Supremo Electoral.

Por Carlos Tellería Pomar, para la Red de Medios Digitales Bolivia (conformada por Guardiana, Acceso Investigativo y La Nube)

La educación en Bolivia no pasa por un buen momento. Existe un comprobado bajo rendimiento de los bachilleres que tocan las puertas de las universidades. Después de 12 años de formación escolar, sus niveles de comprensión de lectura y escritura, y de razonamiento lógico-matemático, son de aplazo. ¿Cuál es el diagnóstico de las y los especialistas?

El diagnóstico del especialista en formación docente Jorge Grigoriu Siles indica que las y los estudiantes de primaria y secundaria no han desarrollado habilidades esenciales para la comprensión y resolución de problemas de la práctica profesional.

La reforma o revolución educativa impulsada por la Ley 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez, promulgada en 2015, no funcionó y esto se debe a que todavía se mantiene un modelo de formación basado en el enciclopedismo, donde lo importante es llenar la cabeza de los estudiantes con contenidos, cumplir con el avance de todos los contenidos y alcanzar los 200 días de clases.

Jorge Grigoriu, especialista en formación docente

“Un sistema educativo —explicó Grigoriu— que se centra en esas preocupaciones y no en el aprendizaje efectivo de los estudiantes, está condenado a repetir los malos resultados, por más reformas que se hagan”.

¿Cómo está hoy la educación en Bolivia?, se le preguntó a Mónica Olmos Campos, otra experta en el tema. “Es que no sabemos a ciencia cierta. Lo que se escucha, lo que se siente, lo que se ve, lo que se lee… es que estamos muy mal”, respondió.

Según Grigoriu y Olmos, los recientes estudios presentados en 2024 por el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), dependiente ahora del Ministerio de Planificación del Desarrollo y no del Ministerio de Educación, confirman sus percepciones.

Los resultados indican que:

- El puntaje promedio en Matemáticas es de 28/100. “Un promedio de 28 sobre 100 —dice el estudio— significa que en general los estudiantes de 6to. de secundaria en Bolivia sólo responden una quinta parte de la Prueba Diagnóstica Preliminar de matemática de manera correcta. Éste es uno de los promedios más bajos de las pruebas pilotadas en secundaria”.

- El puntaje promedio en Física es de 26/100. “Con los resultados de la prueba de física en secundaria se va confirmando la tendencia establecida en matemática: bajos resultados con un promedio de 25 puntos por debajo del nivel de aprobación esperado por el sistema educativo boliviano”. Se agrega que: “Esto quiere decir que, de las 25 preguntas de la prueba de física, en promedio sólo responden seis preguntas de manera correcta”.

- Puntaje promedio en Química es de 28/100. “El promedio general de respuesta correcta en Bolivia en la prueba de química de secundaria es de 28 puntos sobre 100. Esto quiere decir que, de los 25 ítems de la prueba en promedio, los estudiantes responden siete de manera correcta”.

- Puntaje promedio obtenido en lectura es de 43/100. “El 43% de los estudiantes respondió correctamente a la prueba. Esto significa que menos de la mitad de estudiantes puede responder correctamente a la prueba, lo que indica un nivel bajo de comprensión lectora”.

- En cuanto a la prueba de escritura, las respuestas del 50% del total de estudiantes “presentan diversas dificultades en la producción escrita, tales como insuficiencia de información o falta de desarrollo de argumentos, problemas de estructura y organización, problemas de cohesión, uso inadecuado del registro, así como errores gramaticales, ortográficos y de puntuación que afectan la comprensión. Lo cual supone que no logran cumplir satisfactoriamente las dimensiones textual y gramatical de la producción de textos.

- Tan solo un 20% de los estudiantes logran escribir textos que cumplen todos los aspectos mencionados con suficiencia adecuada y, en un pequeño porcentaje (3%), de un modo sobresaliente. Dado que se utilizó una rúbrica global no se puede establecer los aspectos específicos en los que más dificultades tienen los estudiantes.

Si quieres ver con más detalles dichos estudios, los puedes descargar AQUÍ.

Problemas también en primaria

La organización Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) presentó en noviembre de 2024 un estudio sobre el rendimiento de estudiantes de primaria con resultados preocupantes.

Siete niños de cada 10 de tercer grado y ocho de cada 10 de sexto grado tienen problemas significativos para entender lo que leen y reflexionar sobre el contenido, y no pueden localizar o relacionar información explícita en los textos, según la investigación.

En cuanto al conocimiento sobre matemáticas, los resultados son menos alentadores, indicó el informe. Ocho de cada 10 estudiantes de tercero y dos de cada tres de sexto se ubican en los niveles de desempeño más bajos.

Dificultad en el ingreso a la Universidad

En cuanto al nivel de los bachilleres que pretenden ingresar a la educación superior, un estudio de la Universidad Católica Boliviana al que Guardiana tuvo acceso en 2019 daba cuenta del bajo rendimiento en materias relacionadas con las ciencias exactas y el manejo del lenguaje. Por ejemplo, sólo dos de cada 10 estudiantes lograron aprobar la materia Cálculo I de primer semestre.

Por lo explicado por los especialistas y los datos cuantitativos y cualitativos de las pruebas tomadas se puede concluir que los problemas por los que atraviesa la educación en Bolivia son estructurales y profundos. Frente a tal diagnóstico, ¿qué proponen las organizaciones políticas que se preparan para participar en las elecciones de este domingo 17 de agosto?

En los programas de gobierno que entregaron al Tribunal Supremo Electoral, los frentes políticos mencionan la posibilidad de utilizar mediciones internacionales de la calidad educativa; hacer reformas; elaborar una nueva ley educativa; capacitar a los docentes de primaria, secundaria y a los de la educación superior. También plantean la introducción de materias que apunten a la mejora de la capacitación estudiantil o el abordaje de problemas como la violencia escolar.

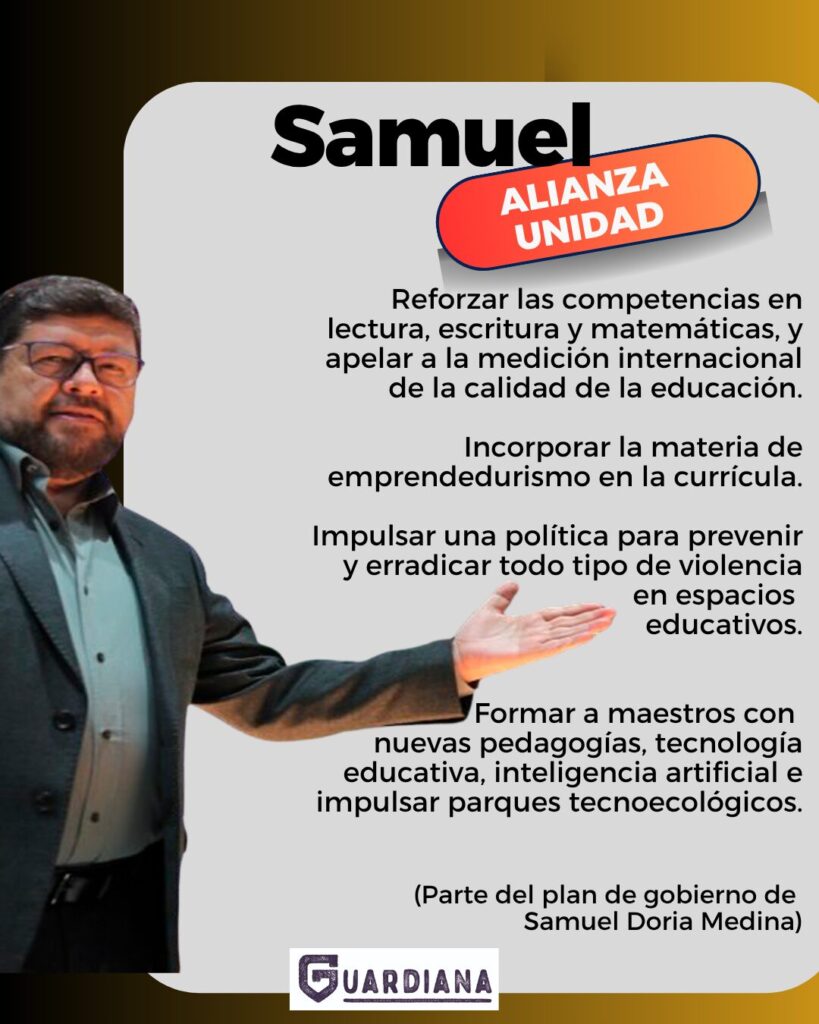

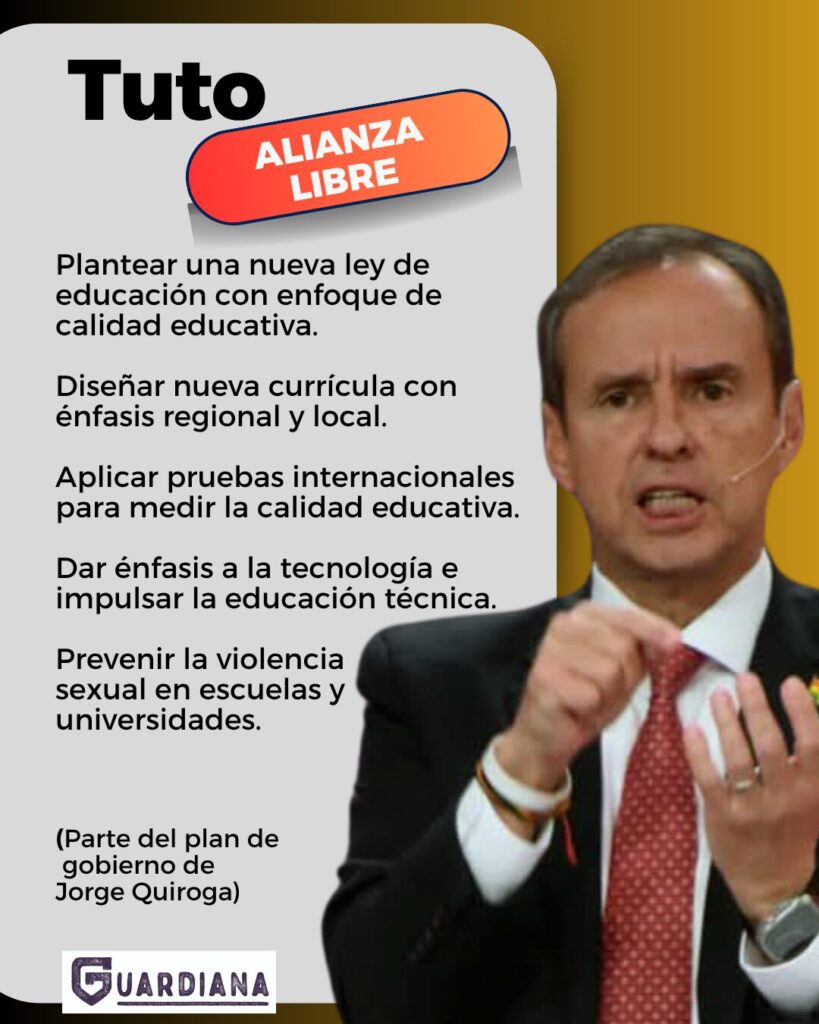

Guardiana sólo tomó las propuestas de los cinco primeros candidatos que aparecen como favoritos en las diferentes encuestas publicadas hasta el momento: Samuel Doria Medina de Alianza Unidad, Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre, Andrónico Rodríguez de Alianza Popular, Manfred Reyes Villa de Autonomía para Bolivia Súmate y Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Evaluación internacional de la calidad educativa

Una de las propuestas de las organizaciones políticas y sus candidatos presidenciales tiene relación con las evaluaciones internacionales de la calidad educativa.

Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga, Alianza Unidad de Samuel Dora Medina y Autonomía para Bolivia Súmate de Manfred Reyes Villa se inclinan por la aplicación de dichas pruebas, como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) y LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación), para diagnosticar la situación e impulsar mejoras. Ambas son evaluaciones educativas internacionales, pero difieren en su enfoque y alcance. En el caso de PISA, evalúa a estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, enfocándose en las habilidades para la vida cotidiana, mientras LLECE evalúa el aprendizaje de estudiantes de primaria y secundaria.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), que postula a Rodrigo Paz Pereira, se inclina por la acreditación ISO 21001 (requisitos para un sistema de gestión de calidad, específicamente diseñado para organizaciones educativas).

La Alianza Popular de Andrónico Rodríguez plantea adoptar metodologías activas para el aprendizaje significativo en competencias fundamentales como la comprensión lectora y el pensamiento lógico-matemático, mediante programas de detección temprana y apoyo personalizado para superar las dificultades en estas áreas.

Grigoriu no está de acuerdo con aplicar evaluaciones internacionales. Cree que se debería avanzar de forma gradual porque aplicar pruebas con estándares internacionales va a mostrar una realidad ya conocida

Primero hay que trabajar internamente en Bolivia para reordenar el sistema educativo, sistema de medición de la calidad; cambiar las políticas de formación e incentivo docente y generar experiencias innovadoras en el aula, de manera que llegue un momento en el que tenga sentido tener una medición internacional.

“Esto supone —según Grigoriu— que en el currículo de una nueva reforma debemos aspirar a alcanzar o superar estos estándares, lo que requiere varios años de trabajo, no sólo con los maestros en ejercicio, sino también con aquellos jóvenes que se preparan en las escuelas superiores de formación de maestros y maestras”.

Olmos comentó que podría ser buena idea realizar una evaluación internacional de la calidad educativa en Bolivia… pero ¿después, qué? “Exactamente sabemos lo que nos van a decir. Es más, nos van a decir algo peor de lo que ya sabemos, pero en realidad las bases ya están establecidas. Ya sabemos dónde estamos y de qué pata cojeamos”.

Una prueba de esa naturaleza no es gratuita. La capacitadora comentó que Perú, por ejemplo, pagó 400.000 euros (464.000 dólares) por una muestra de 2.000 estudiantes. Aclaró que una prueba PISA cuesta entre 150.000 y un millón de euros, dependiendo del tamaño de la muestra.

“¿Y en qué termina? En que te presenta los hallazgos, pero si tú quieres le puedes decir: ‘Y qué tengo que hacer?», y te va a dar lineamientos, no te va a dar ninguna receta. No va a diseñar un plan de salvataje. El tema es qué vamos a hacer”, reflexionó Olmos.

Recomendó trabajar sobre la base de lo que ya se conoce, crear un sistema de evaluación de la calidad, como lo tienen otros países, como es el caso de Colombia, donde se han establecido protocolos por niveles y materias.

¿Una nueva Ley Educativa?

La alianza de Tuto Quiroga está convencida de que se necesita una nueva ley de educación “con enfoque de calidad educativa” e impulsar la descentralización de la educación de una nueva currícula con énfasis regional y local, incrementar las horas de clases de matemáticas y lenguaje, y limitar las actividades extracurriculares.

Reyes Villa menciona que “mediante una reforma normativa” serán implementados estándares educativos que garanticen la libertad educativa y plantea el enfoque constructivista de aprendizaje con experiencia, impulsar la titulación internacional, promover la “tecnicatura temprana” en los últimos niveles de secundaria, entre otras cosas.

Doria Medina se inclina por una renovación de la educación pública “desde la primera infancia hasta el bachillerato, centrada en el aprendizaje, la dignidad y el respeto”, con el compromiso de padres de familia, estudiantes y maestros. Propone reforzar las competencias de lectura, escritura y matemáticas, e impulsar jornadas extendidas con actividades artísticas, tecnológicas y ecológicas.

El PDC ofrece «actualizar la currícula educativa con estándares internacionales».

Andrónico Rodríguez reconoce que el sistema educativo enfrenta nuevas exigencias y que se han transformado las formas de enseñar, aprender, crear y trabajar. Propone avanzar hacia una nueva etapa educativa, “no para borrar lo logrado (con la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez), sino para consolidar con audacia, calidad y pertinencia”.

Hay nuevos desafíos

Grigoriu dijo que definitivamente es necesaria una nueva reforma y apoyó su posición en los siguientes factores:

- Los resultados de la evaluación de la calidad educativa indican que la educación no está funcionando bien y la reforma no generó un impacto positivo evidenciable en las aulas.

- Es necesario asumir nuevas metodologías de trabajo en aula que consideren a los estudiantes no sólo como recipientes, sino como sujetos activos del aprendizaje.

- Se necesita con urgencia modificar las políticas de formación docente y establecer un sistema que permita un ascenso de categoría automático con exámenes que no consideran las competencias didácticas y las experiencias en el aula.

- Tampoco se trata de que cada quien busque cursos y diplomados para hacer crecer su currículo sin transformar lo que sucede en el aula. Son necesarias nuevas políticas de formación e incentivo para los docentes.

- La reforma debe ser producto de la participación de los diferentes actores educativos: tener docentes comprometidos con una nueva propuesta que responda a los problemas, padres de familia que faciliten la sinergia entre el trabajo en el aula y el apoyo en casa. Además, los estudiantes de secundaria deberían hacer escuchar su voz y su perspectiva con respecto a la educación que recibirán.

- El mundo postpandemia ha cambiado radicalmente y la educación debe responder a un nuevo contexto en el que la tecnología ha cambiado las formas de comunicarse, de relacionarse, de aprender, de hacer negocios y hasta las formas de enamorar.

Ajustes a la norma

Mónica Olmos comparte la idea de Tuto Quiroga. “Francamente, yo siempre he defendido la idea de cambiar de ley. Para empezar la ley educativa está obviamente muy vinculada y alineada a la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto?, y de pronto si quieres cambiar una ley de educación, que es tan fundamental, tendrías que hacer algunos ajustes a la Constitución Política del Estado también, para que entren en coherencia”.

“Si bien puedo opinar que es acertada la propuesta de Tuto —prosiguió Olmos—, no veo que sea tan factible de poder hacerlo. Sería lo ideal, porque no te olvides que la ley establece fundamentos, principios filosóficos, epistemológicos, visión país, todo eso recoge la Ley 070 (Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez”.

Advirtió que sería un proceso complicado porque quien sea presidente del país tendrá que tener apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa para hacerlo, pero esto “va a ser muy difícil en términos de gobernabilidad”.

Agregó que lo más práctico y viable sería hacer ajustes. ¿Qué ajustes recomienda? Puso como ejemplo, a la formación de maestros que, según su experiencia, ha sido monopolizada por el Ministerio de Educación.

“Los profesores deberían tener libertad de elegir dónde quieren formars. Se les ha quitado total potestad a las universidades. Sí, hay la carrera de pedagogía, pero no vale. Solamente como auxiliar, como asistente y no como titular para ser maestro. Entonces, los han minimizado, han cerrado la Normal Católica, que era un referente en la formación”.

Mónica Olmos, experta en formación docente

Ella dijo estar de acuerdo con descentralizar la educación y quitarle poder al Ministerio de Educación. Explicó que, por ejemplo, durante al menos 13 años esta repartición pública mantuvo en su seno como “adorno” al OPSE y este observatorio de la calidad educativa tuvo que pasar al Ministerio de Planificación del Desarrollo para hacer su trabajo.

Recordó también que el artículo 68 de la Ley 070 (Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez), promulgada en 2015, habla de la creación de la Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Universitaria (Apeaesu), pero hasta el día de hoy no ha sido activada. “Se está faltando a la ley”, sentenció Olmos.

Hizo notar que la agencia mencionada va a marcar los estándares de calidad de la educación superior e indirectamente de los otros subsistemas, el regular y el alternativo.

“La universidad —opinó la especialista— tiene que marcar el norte y exigir determinado perfil de ingreso de estudiantes, y es importante tener estándares de calidad en la educación superior y así afectar a todo el sistema educativo plurinacional”.

La formación docente y la tecnología

Los programas de gobierno de los candidatos también hacen referencia a la formación docente.

En la oferta de Tuto Quiroga se lee que “se dará un fuerte impulso a la educación técnica desde el décimo año de educación de forma gradual” y que habrá “énfasis especial en la tecnología”.

El programa de Reyes Villa menciona la propuesta de “fortalecer la formación de maestros, con infraestructura, recursos tecnológicos y alianzas universitarias”. También plantea impulsar una educación tecnológica moderna, tecnicatura temprana en los últimos cursos de secundaria, incluso una titulación internacional para facilitar el acceso a universidades extranjeras.

La propuesta de Rodrigo Paz refiere que «implementará una formación docente especializada con pedagogías actuales» y la «digitalización (en) las unidades educativas». Asimismo, plantea la «generación de un sistema trilingüe certificado (castellano + lengua originaria + inglés).

El planteamiento de Andrónico Rodríguez apunta a poner en marcha programas de capacitación docente en metodologías activas, evaluación formativa y uso de tecnologías con énfasis en necesidades de áreas rurales y vulnerables, también propone equipar y fortalecer bachilleratos técnico-humanísticos.

Además, pretende ofrecer apoyo multidisciplinario y sistemas de supervisión para detectar y atender problemáticas que afecten a la práctica docente, mejorar las condiciones laborales y salariales para atraer y retener a los mejores maestros.

Doria Medina promete dotar a las escuelas de las condiciones necesarias para su funcionamiento, entre ellas docentes preparados, materiales didácticos, infraestructura funcional y espacios seguros sin exclusiones y propone implementar una evaluación anual con incentivos a la excelencia y programas de mejora continua, y se premiará el mérito y la dedicación.

También plantea impulsar una educación técnica con empleabilidad real y menciona la creación de una red de institutos técnicos públicos adaptados a la realidad productiva de cada región y el acceso a becas en áreas clave como tecnología, ciencias e ingeniería.

Consejos de expertos

Jorge Grigoriu dijo que la formación de maestros es fundamental para mejorar la calidad de la educación, y por ello es necesario trabajar en la mejora de la calidad de la formación de los maestros, a través de programas de capacitación permanente y mediante la transformación de la formación inicial en las escuelas superiores de formación docente.

“Lamentablemente —explicó el especialista— hemos caído en una cultura de acumulación de certificados de cursos y diplomados, algunos de dudosa calidad, que más que fortalecer las competencias docentes y transformar efectivamente el trabajo que se hace en las aulas, sirven únicamente como documentación para presentarse a compulsas”.

Señaló que una educación de calidad estará garantizada por el tipo de experiencias de aprendizaje que los maestros diseñen y que pueden implementarse en las aulas para superar los problemas actuales como, por ejemplo, metodologías de aprendizaje activo como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos, el aprendizaje-servicio solidario (metodología que integra el servicio a la comunidad con el aprendizaje académico), aprendizaje colaborativo, el aprendizaje invertido, al aprendizaje autónomo, el aprendizaje metacognitivo, que priorizan al estudiante como sujeto activo, pensante y productivo.

Mónica Olmos considera que la formación del maestro ocupa el primer lugar si se habla de calidad educativa. “Ese es un problema. ¿Cuándo se ha hecho una evaluación del desempeño del maestro? Nunca. Ni con la Ley 1565 ni con la Ley 070 (Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez). Nunca se ha hecho y tenemos que partir de ahí”.

Tecnología en la mira

La especialista Mónica Olmos dice que es fácil decir: “Vamos a tecnologizar” y luego pregunta: “¿Cuál es el propósito educativo?, ¿cómo vamos a apropiarnos desde la pedagogía de esa tecnología? También calificó de muy ambicioso el planteamiento de impulsar la titulación internacional.

Sobre este último punto, dijo que de inicio habría que tener un sistema de calidad que acompañe las exigencias de una titulación internacional, ya que dichas exigencias llegan del exterior.

“Si no tenemos, no alcanzamos —según Olmos—; no se alcanza el nivel de calidad. Vamos a tener chicos tremendamente frustrados, padres frustrados; nos vamos a meter en un lío, aparte de que cuesta plata y no vamos a poder calificar”.

Con relación al bachillerato técnico-humanístico (que ya se ofrece en el sistema educativo), sugirió profundizar más en el tema y enlazarlo con verdaderas oportunidades de trabajo.

Jorge Grigoriu dijo que el bachillerato técnico-humanístico es una opción para dar a los jóvenes una oportunidad de ganarse la vida, pero para lograrlo se necesita no sólo de presupuesto, sino también de preparación docente en el uso de tecnologías que es fundamental. “No basta con equipar escuelas”.

Recordó que en años pasados se entregó computadoras portátiles a profesores del sistema regular, pero muchos no sabían utilizarlas y no aprendieron a hacerlo. Recomienda trabajar en políticas integrales que garanticen el éxito de las transformaciones propuestas.

Y sobre la titulación internacional, opinó que ahora no es una prioridad en los colegios, como en realidad lo es trabajar para que de manera gradual los niveles de educación se vayan acercado a estándares internacionales y ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias para desenvolverse con solvencia en un mundo cada vez más globalizado.

Más de bs. 30 mil millones de presupuesto

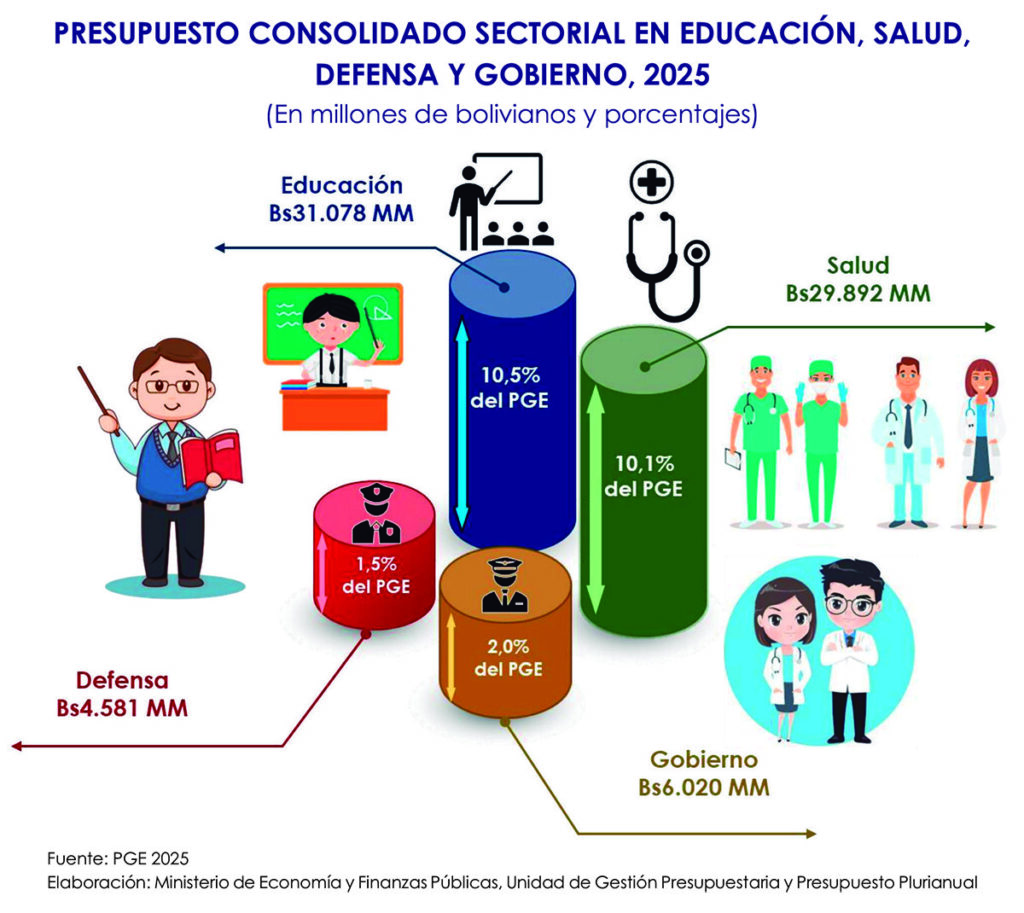

A propósito del dinero presupuestado para cubrir las necesidades de la educación, para este 2025 el Órgano Ejecutivo dispuso que 31.078 millones de bolivianos sean destinados a este sector. La suma equivale aproximadamente al 10,5 por ciento del presupuesto general consolidado. Esa es una asignación superior a la que recibieron las áreas de Salud, Defensa y Gobierno. En 2024, el presupuesto sectorial fue cercano a los 28.760 millones de bolivianos (10,8% del PGE).

Emprendedurismo en el currículo

En solitario, la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina propone la incorporación en el currículo de la materia emprendedurismo, basada en competencias claves que desarrollen habilidades de un emprendedor.

A la especialista Mónica Olmos le parece un planteamiento coherente porque la educación —indicó— no tiene que estar al margen de los demás estamentos y le serán de utilidad a los estudiantes que no puedan o no quieran entrar a las universidades.

Dijo que esa propuesta pudo ser más agresiva y cita el ejemplo de España, donde la materia es trabajada desde primaria.

Para Grigoriu, no se trata sólo de incluir una materia en el currículo, sino también de generar una actitud en los estudiantes y darles los conocimientos, pero también Bolivia tiene que ser un país viable y atractivo para emprender, tomando en cuenta que las y los jóvenes no tienen oportunidades y ven que su alternativa es salir del país.

Contra la violencia y la corrupción

Doria Medina plantea impulsar una “política nacional del buen trato” en primaria y secundaria para prevenir y erradicar todo tipo de violencia, y hacer que escuelas y colegios sean espacios seguros y protectores y donde niñas y niños puedan aprender, desarrollarse y crecer sin miedo. Su oferta incluye la implementación de protocolos frente al acoso escolar con mecanismos de detección temprana del bullying.

Jorge Quiroga tiene una oferta sobre una problemática más específica. En el acápite vinculado con la justicia, propone desarrollar programas de prevención contra la violencia sexual en escuelas y universidades.

También ofrece un programa de prevención y combate a la violencia juvenil y de género desde la educación en la escuela y en las universidades, además de otro programa para prevenir la violencia en las parejas.

El programa de Alianza Popular de Andrónico Rodríguez no contiene temas relacionados con violencia escolar, pero sí abre espacios para la formación en valores y ética ciudadana de manera transversal en todos los niveles, para “forjar conciencia crítica y un compromiso con la justicia social que ayude a salir de la lógica dañina de la corrupción”. Eso incluye campañas que involucren a familias, escuelas y comunidades.

El programa de APC Súmate no aborda ninguna de esas problemáticas. La oferta del PDC va por la misma senda.

Grigoriu opinó que es necesario trabajar en la lucha contra la corrupción desde las escuelas, pero también desde la familia, hasta llegar al sistema judicial porque es un problema estructural que desvaloriza el esfuerzo, la preparación y el trabajo honesto.

Mónica Olmos dijo que la corrupción tiene que ser enfrentada desde el colegio y es en el aula donde hay que “cambiarle el chip al boliviano”. Pero reconoce que no cree en esa propuesta porque quienes la impulsan, incluso el propio Andrónico Rodríguez, han cohabitado con la corrupción.

Grigoriu está de acuerdo en generar una cultura de paz que vaya en contra de toda forma de violencia; pero advierte que no es suficiente porque los valores se aprenden con la experiencia, no con discursos, y para esto es necesario que las y los docentes diseñen experiencias de aprendizaje activo para desenvolverse con solvencia en un mundo cada vez más globalizado.