Área de comercio al por menor en el Mercado Campesino de Tarija. Foto: Acceso

Bolivia ha tenido la segunda inflación más alta de la región, según el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero. Los hogares sienten que deben gastar el doble para comprar menos de lo que compraban hace un año.

Guadalupe Castillo, de Acceso Investigativo, para la #HoraDeBolivia

La situación económica adversa que golpea al país, marcada por la escasez de dólares, la falta de combustibles y el aumento del desempleo, ha hecho que la escalada de precios de la canasta familiar supere con creces el salario mínimo de 2.750 bolivianos. Esta suma equivale a 395 dólares al cambio oficial, pero solo a 211 con el dólar paralelo, que es el que se usa en la cotidianidad y el que marca el alza de precios.

Jacinta Ortega Gudiño, habitante del barrio San Antonio en la ciudad de Tarija, conoce de primera mano lo difícil que es hacer rendir los 2.500 bolivianos que gana como trabajadora del hogar de lunes a viernes, mientras los fines de semana vende ensaladas y jugos de frutas en plazas y ferias para complementar sus ingresos.

“Antes con 200 pesos (bolivianos) compraba todo para cocinar más de una semana, ahora ni con 450 me alcanza”, dice, mientras revisa con detenimiento una lista de compras para decidir qué productos dejar fuera del menú con el que alimenta a su familia: su esposo y sus tres hijos de 11, 14 y 16 años. Como ella, muchas familias en el país ven cómo la crisis económica se refleja en cada plato de comida.

Lo que antes era una costumbre sencilla —salir a mercar los fines de semana para abastecerse con carnes, huevos, frutas, verduras, leche, fideos, café, mates, té, mermeladas, queso o pan e insumos de limpieza— ahora implica decisiones difíciles y renuncias inevitables. Cada compra exige elegir qué se lleva y qué se deja, porque comer de forma variada y nutritiva se ha transformado en un privilegio que pocos pueden sostener.

“Antes podía comprar un poco más, mi presupuesto para el mes era entre 400 y 500 bolivianos; ahora apenas echo a la olla un trozo de carne de puchero (carne de res con hueso) y con eso preparo el almuerzo”, cuenta Ortega, tras un breve silencio y un suspiro que intenta disimular la situación que atraviesa con una ligera sonrisa. Agrega que completa sus comidas con porotos, arvejas o habas secas y algunas verduras de la temporada que están en oferta y encuentra al final del día en los mercados.

En la familia de Jacinta todos trabajan: su hijo de 14 años vende bolsas plásticas, ayuda a cargar bolsos en la terminal de buses en la mañana y por la tarde va al colegio; su esposo es albañil certificado, pero como sus ingresos son irregulares, cuando no hay trabajo se ocupa de los hijos y los quehaceres en la casa. “A veces me dice: ‘Por qué cobras barato’, pero yo hago de todo, lavo ropa, plancho, limpio las casas y recibo lo que me pueden pagar; la gente tampoco tiene”, afirma. Sin embargo, para Jacinta lo más duro es sentir que trabaja, se esfuerza y, aun así, no puede dar a sus hijos lo que necesitan. “Hay noches en las que me duermo pensando qué pasará si seguimos así. No soy la única. En el barrio, las vecinas nos contamos lo mismo: los precios suben y nuestros bolsillos están vacíos. Eso a nosotras nos duele todos los días”.

Juan Carlos Rodríguez, gerente del Consejo Regional de Abastecimiento y Mercado Agropecuario (CRAMA) en Tarija, un centro de referencia en el sur del país, confirma que, en lo que va del año, productos básicos como el huevo, la carne de pollo y la carne de res han registrado incrementos de entre el 20 % y el 80 %. “El salario o los 100 pesos (bolivianos) que antes traían ya no les alcanza para llevar la misma cantidad de productos que antes solían comprar, —advierte—. La gente está sufriendo por la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda”.

En ciudades capitales de departamentos como Sucre, Santa Cruz, La Paz, Potosí o Trinidad, las historias se repiten con ligeras variaciones, pero todas con un mismo trasfondo: “el dinero no alcanza”.

“Antes compraba carne de vaca tres veces por semana. Ahora solo cuando hay cumpleaños”, cuenta Ubaldina Alzú Choque, madre de dos niños (2 y 5 años) habitante del barrio Villa Copacabana en la ciudad de Potosí, que trabaja limpiando oficinas por las noches. Para ayudar a la economía de su casa, antes vendía café durante el día, pero ahora solo le alcanza para ofrecer mates a sus clientes en la terminal de buses. “A veces tengo que decidir entre arroz, papa o un kilo de pollo, comprar pan o hacer tostado de maíz. Ya ni hablo de frutas o leche, eso es solo para ocasiones especiales, aunque mis hijos, cuando ven en la calle, me piden, pero no alcanza la plata”. Por eso, Alzú prefiere no salir con ellos, para evitar que sufran al pedir cosas que ya no puede comprar.

Mientras, en pleno centro de Potosí, don Gregorio Suñagua, minero retirado, vende dulces para sobrevivir en la calle Bustillos, en inmediaciones de la Plaza 10 de Noviembre. “Yo no como carne hace meses. El pan es lo que llena, al menos eso no ha subido mucho y puedo comprarlo. A veces como solo sopa en el mercado. Y si no vendo nada, me acuesto con el estómago vacío. No me da vergüenza decirlo, me da rabia y pena”, dice.

En Sucre, la capital de Bolivia, la situación no es diferente. Cada día Felizardo Cari Cari (49 años) recorre los alrededores del mercado Central y el Parque Bolívar, donde espera encontrar algún trabajo de plomería, pues lleva seis meses desempleado. Cuando la suerte lo acompaña, consigue pequeños “trabajitos” por los que gana entre 100 y 250 bolivianos a la semana.

“Con eso compro arroz, fideo y un poco de verdura”, cuenta y muestra una bolsa plástica negra donde guarda unas pocas cebollas pequeñas, menudencia de pollo y un paquete de fideos. “Mis hijos ya no saben lo que es un desayuno con leche y pan con queso o huevo. Solo les doy tecito con mote (maíz hervido) o tostado de maíz, no alcanza para más”, confiesa, bajando la voz. Mientras, pide que le recomienden si conocen a alguien que requiera algún trabajo, pues él es el sustento de su familia.

En la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Beni, en el norte del país, está Estela Callau (24 años), una joven madre de dos niños (5 y 2 años) que trabaja como ayudante de costura en un taller informal, donde lo que más atiende son arreglos de prendas de vestir. Su hijo de cinco años ya tiene anemia y no va a la escuela. “No le doy ni carne ni leche, a veces recibía vitaminas cuando hacía el control médico, pero ahora a pesar de que trabajo todo el día ya no me alcanza con lo que me pagan (entre 80 y 120 bolivianos a la semana). Antes, al menos podía comprar una fruta por día, darles algunos gustos a los niños, ahora eso no es posible”, dice con voz baja.

Al otro lado del país, en Santa Cruz, la región que abastece al país con cerca del 70 % de los alimentos y que lidera el crecimiento económico en Bolivia, el aumento de los precios también se hace sentir y ha empujado a muchas familias a organizarse en “ollas comunes”, una iniciativa solidaria para compartir un “plato de comida” y mitigar la crisis que afecta con mayor dureza a las personas más vulnerables.

Para el diputado José Luis Porcel, la crisis es general, aunque en ciudades pequeñas como Tarija, Beni, Pando, Potosí y Sucre se siente un poco más porque no hay fuentes de trabajo. “En ciudades un poco más grandes como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las personas hacen alguna actividad o venden comida y eso les sirve para sobrevivir. Lo que no ocurre en ciudades chicas donde la gente trata de hacer eso y, al no funcionar, se sienten frustrados”, señala.

Ante esa situación, Porcel advierte que como en la época de la hiperinflación las familias optan por dosificar la comida, por ejemplo cada persona tiene dos unidades de pan para el día como si estuviese en el servicio militar, porque de esta manera protege los ingresos y hace alcanza los pocos recursos que tiene la población y por supuesto la alimentación va a bajar muchisimo.

“Que no nos extrañe que haya familias que en el día tienen que alimentarse con dos unidades de pan y una taza de mate (ni siquiera un café o te) que no es malo, pero es una muestra de que los ingresos han bajado”.

Las familias optaron por dosificar la comida. Por ejemplo, cada persona recibe apenas dos unidades de pan al día. “Es como si se estuviera en el servicio militar, porque de esta manera se protegen los ingresos y se hacen rendir al máximo los pocos recursos de la población”, agrega. Lamenta que la calidad de la alimentación disminuye drásticamente. “No debería sorprendernos que existan familias que, durante todo el día, tengan que conformarse con dos panes y una taza de mate (ni siquiera café o té). No es que esto sea malo en sí mismo, pero es una muestra clara de que los ingresos han caído significativamente”.

¿Qué precios tiene la compra semanal?

Entre enero y julio, los precios de los principales productos de la canasta familiar en Bolivia han registrado un incremento sostenido y generalizado. Solo algunos alimentos como las verduras y las frutas de temporada en determinadas regiones muestran fluctuaciones. En cambio, los productos básicos como las carnes: res, cerdo y pollo; huevo, aceite, arroz, harina, café y artículos esenciales de higiene personal y limpieza del hogar mantienen precios altos y difíciles de asumir con el salario mínimo nacional.

En promedio, una familia de tres personas necesita entre 500 y 600 bolivianos (38,46 y 46,15 dólares al cambio paralelo) para realizar la compra semanal en ciudades del sur del país, como Tarija, Sucre y Potosí, según datos recogidos entre las amas de casa.

Bolivia cerró el primer semestre de 2025 como la economía de la región con la inflación más elevada, registrando un 5,21 % en junio, seguida por Venezuela con un 4,03 % y Argentina con un 1,60 %, según el análisis del presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero. Basándose en datos oficiales recopilados de los bancos centrales e institutos de estadística de los países latinoamericanos, Romero elaboró un ranking que clasifica a los países con las inflaciones más altas y más bajas en junio de 2025.

Respecto a la inflación interanual (12 meses) Bolivia ocupa un segundo lugar con un 23,96 %, después de la Argentina con el 39,4 %. Mientras, la moneda nacional sufrió una devaluación que oscila entre el 85 y 90 % en junio, lo que profundiza la pérdida real del poder adquisitivo tanto del salario como del ahorro de los bolivianos, detalla el analista.

Con estos datos inflacionarios, en seis meses del año Bolivia ha roto récords históricos, con niveles que no se habían visto en décadas; solo se observó algo similar en los años 80, agrega Romero. “El poder adquisitivo de la moneda boliviana se contrajo severamente, dando lugar a una devaluación (por inflación) de un 80 % aproximadamente en los últimos 12 meses. Y respecto al dólar paralelo en casi un 120 % actualmente, a pesar de que la divisa americana ha reflejado una leve tendencia a la baja en las últimas semanas”, expuso.

Según el análisis, la inflación en Bolivia ya ha duplicado la meta gubernamental del 7,5 % para 2025 en solo medio año y podría cerrar en torno al 30 % si la situación económica y política no mejora. Por la falta de dólares y carburantes, la especulación, el contrabando y la emisión monetaria excesiva, la inflación seguirá subiendo “como espuma barriendo la capacidad de compra de los ingresos de los bolivianos”, y empujando a más personas a la pobreza y al desempleo, frente al bajo crecimiento económico.

Niños y ancianos, los más afectados

El acceso desigual a una alimentación digna está profundizando la brecha social, afectando especialmente a niños, mujeres, ancianos y personas con trabajos informales.

A criterio de Porcel, las familias de bajos ingresos están bajando su nivel de alimentación porque ya no alcanza para lo básico. “La gente que no tiene para carne compra puchero; en los extremos está comprando hueso y, más atrás todavía, porque me consta, en las carnicerías hay gente muy pobre que va a comprar el aserrín —los restos del hueso tras el corte de las sierras—, eso lo utilizan para hacer sopa”, relata. Para el legislador esta escena refleja cómo el poder adquisitivo ha ido cayendo mientras los precios suben sin freno. Y, como advierte Porcel, quienes más sienten este golpe son los niños y los adultos mayores, los extremos de la población que necesitan una alimentación adecuada para sobrevivir.

Para Rosario Ricaldi, de la Coordinadora de la Mujer, la crisis económica está golpeando con dureza a la mayoría de las familias bolivianas y, en particular, a las mujeres (profesionales o no). «Estamos estirando la plata como chicle para que haya comida en la mesa. Son las mujeres que, día a día, libran una batalla silenciosa para que sus familias no pasen hambre», dice con impotencia.

“Estamos más empobrecidas que nunca”, advierte Ricaldi, al tiempo que denuncia que este problema rara vez es parte del debate político, como si la precariedad económica y social de las mujeres no afectara a toda la sociedad.

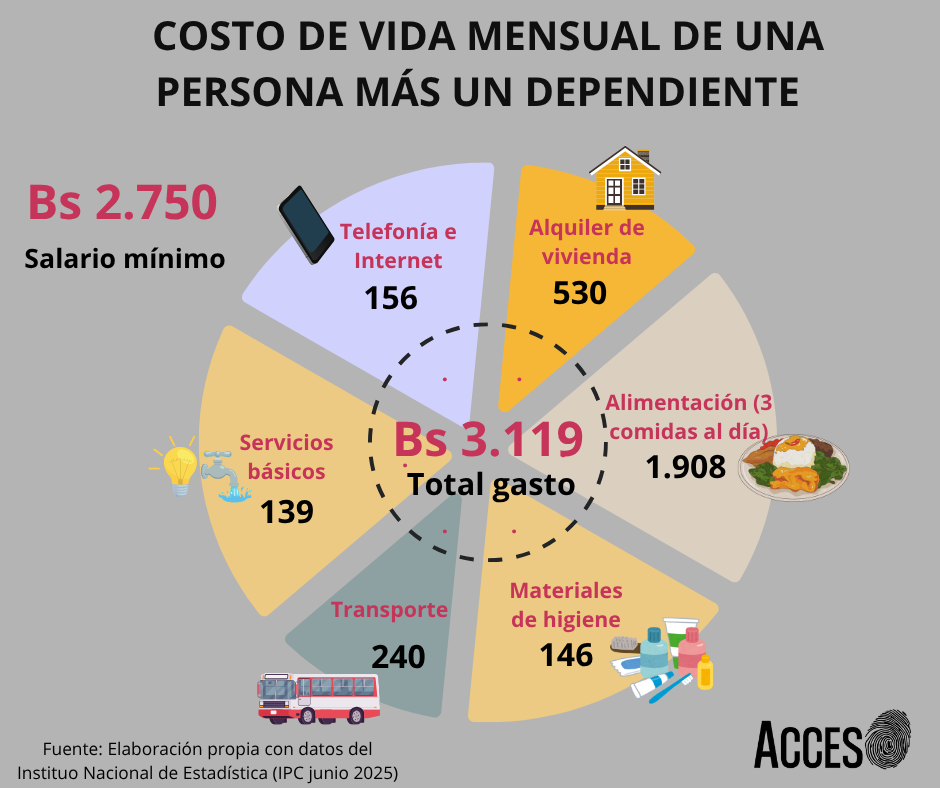

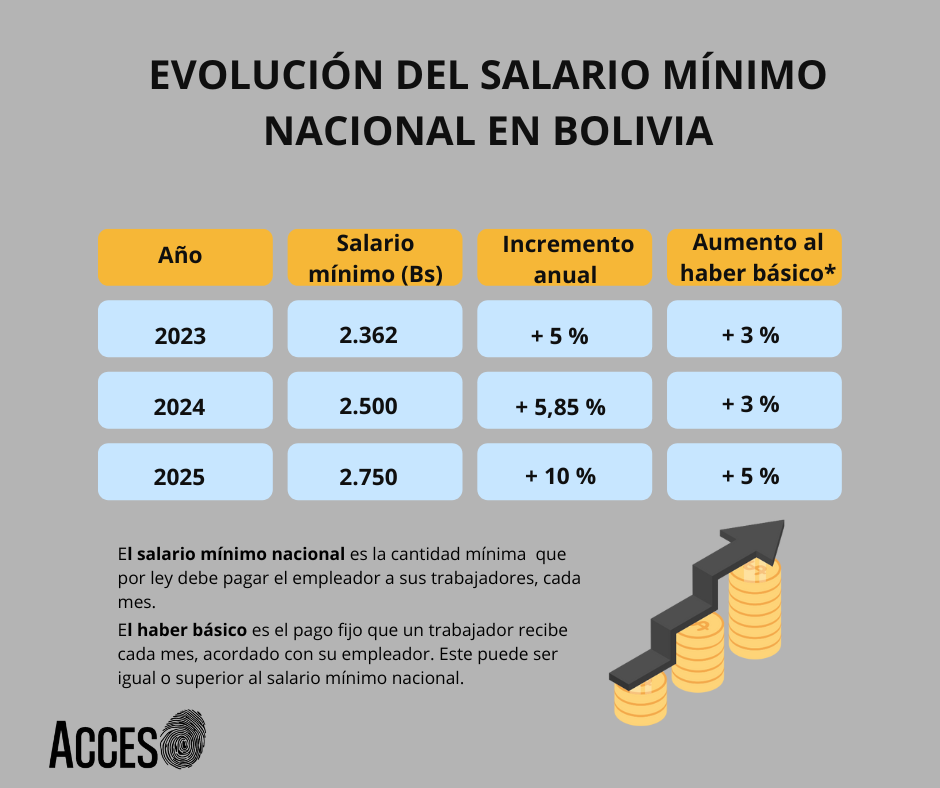

El costo de vida supera al salario mínimo

El salario mínimo es de 2.750 bolivianos (211 dólares al cambio del dólar paralelo) resulta insuficiente para cubrir el costo de vida básico de una persona con un dependiente, que alcanza los 3.119 bolivianos mensuales (239,92 dólares). Esto significa que sus gastos superan sus ingresos en 369 bolivianos, 13,42 % más de lo que percibe con salario mínimo.

En los últimos dos años y medio (2023, 2024 y 2025), el poder adquisitivo del salario en Bolivia ha caído un 8,96 %, según el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Juan Luis Espada Vedia, en su informe de junio de 2025 Reposición salarial: una medida que no alcanza. Este deterioro evidencia que los ajustes salariales no logran compensar la pérdida de valor del dinero frente a la inflación. Para el legislador y economista Porcel, una contracción cercana al 9 % en un periodo tan corto “es severa” porque significa que las personas pueden comprar casi un 9 % menos de bienes y servicios con el mismo ingreso, lo que afecta el consumo, deteriora la calidad de vida y repercute de forma negativa en la economía del país.

Mientras la brecha entre salarios y precios de los productos de la canasta familiar siga creciendo, los hogares bolivianos seguirán ajustando sus hábitos de consumo. Las porciones más pequeñas, la reducción en la variedad de alimentos y la sustitución de productos nutritivos por opciones más baratas se han convertido en parte de la rutina diaria para miles de familias. Esta realidad no solo refleja una pérdida de poder adquisitivo, sino también un deterioro silencioso de la seguridad alimentaria.

De continuar la actual crisis —marcada por la escasez de dólares y combustibles, la especulación, el contrabando inverso y una excesiva emisión monetaria—, la inflación seguirá disparándose. Esto arrasará con la capacidad de compra de los ingresos de los bolivianos y, como advierte Romero, empujará a más personas hacia la pobreza y el desempleo, dado el bajo crecimiento económico que atraviesa el país.

*Esta historia hace parte del especial Relatos del Absurdo, primera entrega de la iniciativa #LaHoraDeBolivia, liderada por CONNECTAS en alianza con un ecosistema de medios bolivianos. Desde hoy podrás leer crónicas de lo que está pasando en este país, en la antesala de las elecciones nacionales.